首页 > 网友论坛 时事锐评

“活”化保护让传统村落留根存魂

2025年08月25日 14:46据8月25日《人民日报》报道,今年上半年,8155个国家级传统村落和5028个省级传统村落吸引游客超过2.93亿人次。各地通过推动传统村落保护利用,发展休闲旅游、文化创意等产业,激发乡村发展内生动力。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视传统村落工作。习近平总书记指出:“农村是我国传统文明的发源地,乡土文化的根不能断,农村不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。”

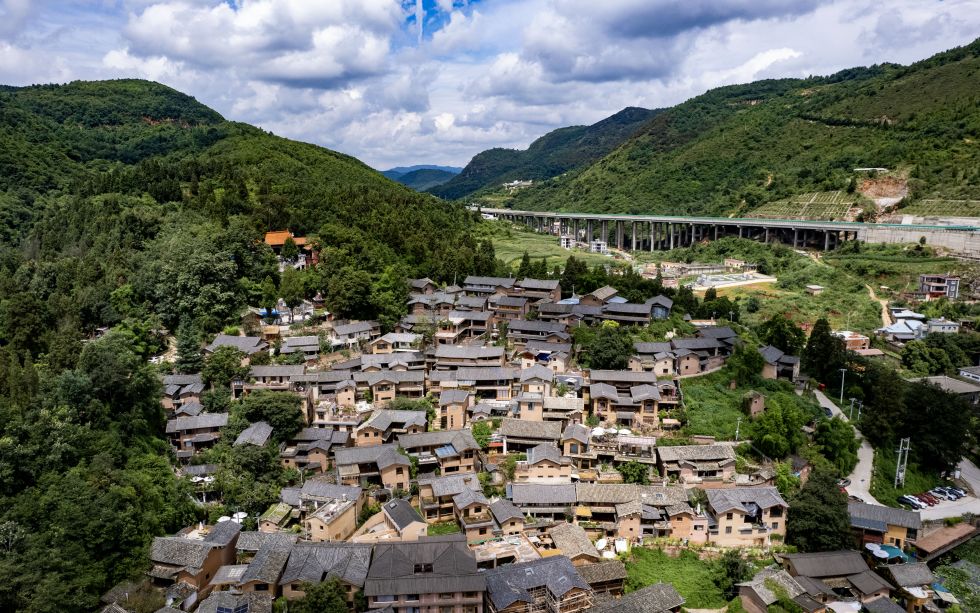

这是7月27日拍摄的乐居村(无人机照片)。乐居村坐落于云南省昆明市西山区团结街道,是一座拥有600余年历史的彝族古村落。新华社记者 陈欣波 摄

传统村落是活态的文化遗产——浙江松阳的夯土墙建筑记录着浙西南山区的营建智慧;安徽宏村的牛形村落布局蕴含着“天人合一”的哲学思想;贵州黔东南的吊脚楼群则见证着苗族先民适应自然的生存艺术。这些村落如同散落在中华大地上的文化基因片段,共同构成了农耕文明的历史图谱。

应保尽保筑牢传统村落保护根基。2012年,国家层面启动实施传统村落保护工程,目前已有8155个传统村落列入名录、实施挂牌保护制度。比如,江苏省不仅对历史建筑、传统建筑保存良好的村落予以保护,还将体现一定历史时期或者特定地域建造传统和建筑风格的建筑、村落纳入保护范围。江苏通过大规模“摸清家底”行动,对古老的祠堂、牌坊、古桥等历史遗存,甚至上世纪六七十年代的传统民居、老厂房都精心呵护,遵循应保尽保、保护优先的原则,为传统村落保护筑牢根基。

宜居宜业让传统村落融入现代生活。传统村落不能仅仅成为供人参观的“标本”,更要成为村民安居乐业的家园。安徽省黟县将传统村落作为“微改造、精提升”重点,修复大量古民居、古祠堂、古驿道、古水口、古桥、古塔、古井、古亭等传统建筑和历史环境,加强公共服务配套建设,补齐基础设施短板,整体提升传统村落人居环境,完善房屋居住功能,全力保护和恢复村庄肌理、古村落的记忆空间和历史肌理,推进和美乡村建设,满足人们休闲度假康养旅游需求。安徽省国家级传统村落中有280个村开展过省级中心村建设,29个村纳入精品示范村建设名单;省级传统村落中有195个村开展过省级中心村建设,25个村纳入精品示范村建设名单。这些建设项目的实施,旨在让村民既能享受现代生活的便利,又能依托传统村落实现创业就业,增加收入。

以用促保激发乡村发展内生动力。让传统村落中的各类遗存“活”起来,合理发展乡村旅游、文化创意等产业,激发乡村发展内生动力。安徽适度有序发展传统村落旅游、休闲度假、文化创意、研学教育等产业,依托传统村落非物质文化遗产资源和农耕文化资源,举办丰富多彩的传统节日、民俗活动和农业文化旅游新业态,促进乡村产业创新发展,实现传统村落保护与经济发展的良性互动。安徽省肥东县依托江淮侨乡古镇资源,近年来,以“江淮水镇、文化侨乡”为主题,打造了江淮侨乡六家畈项目,占地面积3908亩,一期投资5.5亿元,致力打造合肥乡村振兴新名片。福建屏南县双溪镇,曾因人口外流、建筑破败而失去活力。近年来,一批艺术家的到来改变了这一局面。他们以公益教学项目为依托,教村民画画、写歌等活动,吸引了众多艺术爱好者和游客的到来,画展、音乐会、直播等文化创意产业蓬勃发展,外出年轻人纷纷回流。通过“以用促保”,让传统村落的文化价值转化为经济价值,进而反哺村落保护。

传统村落是我们民族的根脉所在,承载着无数人的乡愁。只有秉持“活”化保护理念,才能让传统村落在新时代焕发出新的生机与活力,留根存魂,成为人们向往的诗意栖居之所。

作者:章平周 单位:安徽省芜湖市繁昌区融媒体中心

责编:吴成玲

校对:王灿熙(实习生)

审核:于川、张凌洁

监审:彭亚南、刘斌

【声明:本文代表作者个人观点,不代表本网立场,仅供参考。本文系宣讲家网独家稿件,转载请注明来源;图片来自新华社,未经授权,请勿转载。】

责任编辑:吴成玲

文章来源:http://www.71.cn/2025/0825/1270566.shtml