首页 > 专题 纪念专题 纪念抗战胜利80周年 烽火记忆·峥嵘岁月

从“小八路”到“白求恩式好军医”

2025年09月10日 10:269月3日上午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行。95岁的刘世钺作为抗战老战士代表,受邀到现场观礼。“我很幸运,能看到今天的盛世。现在,我们的国家强大了,在党的领导下,我们更有信心战胜一切困难。”天安门城楼上,刘世钺激动不已。

1930年,刘世钺出生在山西榆社县岩良村,他8岁参加革命、16岁入党、17岁学医,先后投身抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,离休之后,义诊传业31载。

“军装我穿了大半生,在白求恩国际和平医院工作了70多年,只要我的心脏还在跳动,只要我的头脑还清醒,我就要一直为党工作。”

“跟着共产党走是我一生追随的信念”

1938年,山西榆社县岩良村,刘世钺的父亲刘和一身着八路军军装返乡号召抗日。彼时年仅8岁的刘世钺,在父亲影响下加入八路军第129师宣传队,成为一名“小八路”。他随宣传队在敌占区张贴标语、宣讲八路军抗战故事、自编快板揭露日寇暴行,发动群众支援前线。

1946年刘世钺被129师宣传队选派到延安中学学习时(资料照片)。

年幼的刘世钺曾多次亲历战争的惨烈:在河北保定市阜平县给伤病员慰问演出时遇到日军突袭,一位老兵为了保护他,用身体盖住即将爆炸的手榴弹壮烈牺牲;在山西晋中市左权县山村演出时,日军进村搜查,一位村民将他藏进羊圈,自己却在“扫荡”后倒在血泊中。更让他痛彻心扉的是,1942年,他的大哥和五叔在抗日前线牺牲,母亲、婶婶等5位亲人被日寇关押焚杀,岩良村几十口人葬身火海。

“血淋淋的现实让我懂得了战争的残酷,明白了什么是家仇国恨!”年幼的刘世钺暗暗立誓:一定要跟着共产党走,把日本侵略者赶出去!

抗战结束后,部队选派刘世钺到北方大学医学院学习。1946年12月,在石家庄市平山县西黄泥村,他向党旗宣誓,正式成为一名光荣的共产党员。1948年,太原战役打响。刘世钺和同学们作为实习医生奔赴前线,他们在密集的炮火中转移抢救伤员。“头顶上子弹呼啸,炮弹炸起焦土,好几次把我埋住。就在我身旁,一名同学被打飞了下巴,我快速地给他包扎止血后,抬起担架飞奔着送向后方医院……”刘世钺说。

新中国成立后,从华北医科大学毕业的刘世钺成为白求恩国际和平医院眼科医生。当时,医院陆续接收了100余名日籍医务人员。刘世钺抛开家仇国恨,按照组织安排,在精通日语的爱人福慧妹的帮助下,开始做起日籍医务人员的思想转化工作。经过宣讲感化,这些医务人员逐渐认识到日本侵华战争的罪行,积极在医疗岗位发挥作用。后来,这些日籍医务人员大多成为中日友好的促进者。

抗美援朝战争时期,刘世钺跟随部队到中朝边境,负责治疗并转运重伤的志愿军战士回国。“当时,我们收治了一位十八九岁的小伙子,五官全部被烧得外翻了,耳朵大部分被烧掉了,我们给他处理伤口时都怕弄疼他。现在我还记得他的名字——贾福安。”如今,95岁的刘世钺提到这位战士时,话语中仍是满满的心疼。

“我有责任替他们为党和人民多做些事情”

刘世钺初到白求恩国际和平医院眼科工作时,面对着“一穷二白”的困境——仅有手电筒、放大镜和基本器械。为练就过硬技术,刘世钺利用萝卜等常见物苦练手感,自制仿真眼球模型辅助教学……在无显微镜、无人工晶体、无进口材料的“三无”条件下,他为数千名患者送去“光明”。

从医数十载,刘世钺真心对待每一名患者。“当医生不是为挣钱!要让大家少花钱、看好病。”这是刘世钺常挂在嘴边的话。患者看病没带够钱,他就经常主动帮他们垫付。他还千方百计为患者减轻负担,能用肉眼检查诊断的,就尽量不让患者做费用较高的检查。为圆退伍老兵的“警察梦”,他治好对方眼疾后还跨省对接后续治疗;在公交车上发现年轻女乘客有斜视,他主动邀请对方就医,帮助女孩矫正视力……除了临床治疗,他还格外重视术后关怀:对有基础病的老年患者坚持电话随访,为不便复查的患者安排远程视频会诊、精准调整方案,认真负责的态度让患者感动不已:“刘医生,您这么负责,我眼睛肯定能好!”

刘世钺的这份体贴,还体现在一个个细节之中。他的同事都能说出几个他关心患者的故事:有的患者远道而来,他宁愿早点来也不让患者久等;检查前习惯搓热手指,再轻轻地扒开病人的眼睑;用自制眼球模型安抚情绪紧张的小患者;对老人更是格外耐心,会反复叮嘱注意事项,不厌其烦地解答他们的每一个问题……

刘世钺就是这样,以精湛的医术和高尚的医德,成为患者心中的好医生、同事眼里的好榜样。

1964年,刘世钺(中)在白求恩国际和平医院眼科办公室为科室年轻医生开展教学(资料照片)。新华社发

这份心系人民的深情,更延伸到社区、乡村那些需要光明的角落。1969年,刘世钺带领医疗队赴石家庄赞皇县山区开展医疗扶贫,在简陋条件下为山区患者诊疗,医疗队累计完成各类手术千余例,使许多山区患者重见光明。

2016年,刘世钺提议从事医护工作的家人回到岩良村开展义诊。子女、孙辈纷纷响应,从各地赶回岩良村,把村委会院子作为临时诊室,免费为乡亲们看病、送药。乡亲们过意不去,悄悄送来土特产,都被他笑着退了回去:“咱看病凭良心,拿东西就坏了规矩。”

如今95岁的他,早已记不清获得过多少荣誉,许多奖章都被锁在抽屉深处。“当年和我一起当兵的同学和战友,很多都牺牲了,比起他们,我做得太少,我有责任替他们为党和人民多做些事情。”刘世钺说。

9月初,在赴北京观礼前,刘世钺佩戴好“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章,抚着胸前的奖章说:“这些不仅是我自己的荣誉,也代表牺牲战友们的荣誉,我要把它们带到北京去,让他们看一看,我们国家越来越富强。”

“我一生的榜样,就是白求恩大夫”

从助患者重见光明到离休后坚持义诊传业,刘世钺凭精湛医术与丰富经验解除无数患者病痛。正如他常说:“作为一名军医,白求恩是我一生的榜样,向白求恩学习,永做白求恩的传人!”

1973年,河北正定县患者杨丙仁亟需角膜移植,彼时国内该技术尚处起步阶段,且缺乏手术显微镜,成功率极低。刘世钺凭借对眼部结构的深刻理解及20余年经验,在无显微镜辅助下历时两小时完成手术。40多年后,80多岁的杨丙仁在报纸上看到刘世钺离休不离岗的新闻,专程到白求恩国际和平医院探望他。

刘世钺离休后在白求恩国际和平医院义务出诊时为患者诊断(2017年12月27日摄)。新华社发(张彬楠摄)

在临床就诊中,刘世钺对手术精益求精,对每一个环节近乎苛刻。“眼科医生的手上功夫必须到位,不能让患者的眼睛有丝毫闪失,要做到‘刀尖上跳舞,麦芒上绣花’。”刘世钺常说。

从医期间,刘世钺发表论文60余篇,获军队科技进步奖13项。在诊治一位眼睑癌晚期患者时,他突破传统思维,用异体巩膜替代睑板完成再造手术,既保住患者视力又避免面部毁容。这一创新疗法至今仍是国内标准术式。在担任眼科主任后的20多年时间里,刘世钺连续牵头开展10期进修班,为军地培养出200多名技术骨干。

这份对信念的践行,在岁月流转中愈发坚定。1994年,刘世钺离休了,可他依然要求继续留在一线工作。2016年,医院考虑到刘世钺已是高龄,悄悄停了他的出诊排班,可没过几天,一封请愿书就摆在了院党委桌上,字迹里带着坚定:“我在医院已生活67年,非常热爱医院、非常热爱眼科专业。我今年虽已86岁,但我仍有为党工作的能力,我能完成门诊诊疗工作、能讲课、能带学生、能同眼科的同志们一块学习进步,出专家门诊是尽个人义务,不求任何报酬,如果领导能允许我继续工作,就是对我最高的待遇和最大的快乐。”

刘世钺离休后在白求恩国际和平医院义务出诊时为患者诊断(资料照片)。新华社发(张彬楠摄)

2021年,当停止出诊的消息再次传来,91岁的他写下第二封请愿书。医院充分考虑其身体状况和强烈意愿后,再次批准他出诊。2022年,受疫情影响,医院不再给他安排出诊。2025年,刘世钺向医院提交了第三封请愿书,表达了“如果科里工作需要,我虽年已95岁,但我还可完成部分门诊工作”的朴素心声。

离休31年来,刘世钺每天坚持学新技术、新业务,还坚持学外语和电脑,哪怕是身体不适卧床休息,也从不间断。科室每周举办2次学术讲座,他准时参加学习,主动分享心得;院里组织业务考核,他亲自出题、阅卷,还为科室每位医护人员建立“成长档案”,为年轻医护人员答疑解惑。

刘世钺离休后在白求恩国际和平医院义务出诊(资料照片)。新华社发(张彬楠摄)

在科室的资料柜中,一本手写档案静静摆放,档案详细记载着眼科科室成员成长的点滴。手写的每一句点评、每一段备注饱含着他对科室成员成长的自豪和无微不至的关注。“每一次翻阅这份档案,都能感受到刘主任对我们的深厚情感和他对这份事业的坚定信念。”白求恩国际和平医院眼科原主任王超英说。

2020年抗疫期间,90岁的刘世钺通过视频为基层医生讲解防护要点,编写的《眼科急诊手册》被抗疫一线广泛使用。2025年,他将积累的117个课件、2000余篇图文资料以及30万字的工作体会和学习笔记毫无保留地献给医院。

在他的影响下,白求恩国际和平医院眼科科室形成了“传帮带”的良性循环。“甘为人梯可敬,提携后辈有功。”这是医院党委对刘世钺的高度评价。

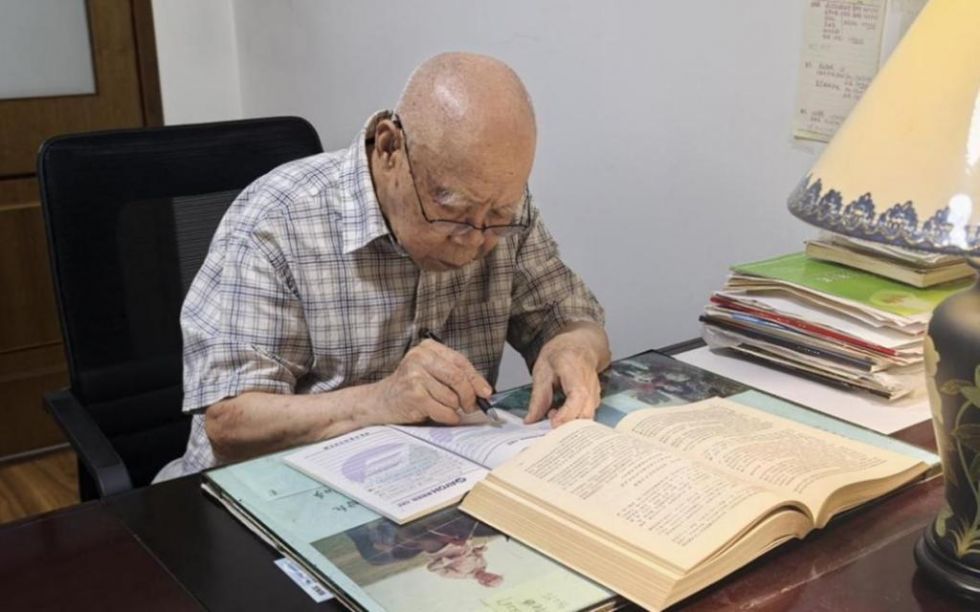

刘世钺在河北省石家庄家中伏案学习。周鑫摄

“刘老常跟我们说,学医不能守着‘老账本’,他对新知识的接纳和使用,比年轻人还敏锐,他经常把自己整理的资料分享给我,持续关心我们的学习成长。”白求恩国际和平医院眼科副主任宋宏鲁展示了近几年刘世钺通过社交软件分享给他的前沿技术研究成果和对眼科发展趋势的思考。

除了诊室和书房,在幼儿园的课堂、高校的讲台上也常能见到刘世钺,给孩子们讲抗战故事时,他会指着眼睛说“要像爱护眼睛一样爱护祖国”;为大学生开设“白求恩精神”讲座时,他总会举着手术刀说:“这刀能治病,跟党走的信念能治心。”

9月3日上午,天安门城楼上,白发苍苍的抗战老兵刘世钺胸前的奖章熠熠生辉。从“小八路”到战地救护员,再到鲐背之年仍心系患者和青年一代的仁心长者,他在国家危难之际挺身而出,捍卫了祖国的大好河山,在和平年代用70多年的坚守践行着“为党工作永不离休”的誓言。

责任编辑:张弛

文章来源:http://www.71.cn/2025/0910/1272069.shtml