首页 > 报告 文稿 文化

【2025北京文化论坛】李建平:加强北京老城整体保护 推动文化遗产活化利用

2025年09月26日 14:55

李建平 北京史研究会名誉会长

编者按:文化是城市的灵魂。城市发展史印证,历史文化遗产是城市最深厚的底蕴与最独特的标识。本文以古都文化为核心切入点,系统梳理其形成脉络与历史价值。文章聚焦北京老城整体保护与文化遗产活化利用两大关键命题,既凸显了古都文化在首都文化中的重要地位,也为新时代传承历史文脉、激发城市活力提供了实践路径与思想启示。

北京是我国的首都,是全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。首都文化是北京这座城市的魂,主要包括源远流长的古都文化、丰富厚重的红色文化、特色鲜明的京味文化和蓬勃兴起的创新文化。

一、北京古都文化的孕育与传承

(一)北京有着优越的建都地理环境

北京作为古都,有着优越的建都地理环境。《帝都篇》指出:“天下宜帝都者四,其余偏隘无足称。”古人认为,全国适合建立国都的地方有四处:一是西周的镐京,二是东周的洛邑,三是汉唐的长安,四是明清的北京城。其他地方也有做过国都的,但和这四个地方相比还是有差距的。北京作为都城,有什么特点?乾隆在《帝都篇》中写道:“右拥太行左沧海,南襟河济北居庸。会通带内辽海外,云帆可转东吴粳”,介绍了北京地理环境的优势。

(二)北京古都文化从3000多年前的商周开始

北京有着源远流长的古都历史文化,源头可追溯到商周时期。《史记·周本纪》记载,“武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。”这段历史文献使我们了解到,武王追思怀念从前的圣王,并对神农的后代进行嘉奖,把他们封在焦,把黄帝的后代封在祝,把帝尧的后代封在蓟,把帝舜的后代封在陈,把大禹的后代封在杞。然后,武王又分封了功臣谋士,其中,师尚父是第一个接受封赏的。武王将尚父封在营丘,称为齐。封他的弟周公旦在曲阜,称为鲁。将召公奭封在燕。由此我们可知,周武王克商后,把帝尧的后代封在蓟,将召公奭封在燕。这是目前了解到北京地区最早出现诸侯都邑的历史文献记载。

(三)蓟和燕

1.蓟城

在北京市广安门外有一座“蓟城纪念柱”。柱子的上端刻有16个大字:“北京城区、肇始斯地、其时惟周、其名曰蓟。”

蓟城源于“蓟丘”,蓟丘因蓟草得名。蓟为菊科,多年生草本植物,耐干旱,适宜北方种植,茎直立,叶有刺,生长于山坡、田野、道路旁,性凉、味甘;春天发芽长叶,夏季开花,有紫色、白色,花色鲜艳。

2.燕都

通过考古发现,燕都在北京市房山区琉璃河镇董家林村,这也是现在西周燕都遗址博物馆的所在地。这里出土了两件珍贵的历史文物:20世纪80年代出土的克盉和克罍。盉和罍都是酒器,因主人名“克”,故称为“克盉”和“克罍”。克盉和克罍内都有铭文,铭文基本相同,译为白话文大意是:周王说,太保,你用盟誓和清酒来供奉你的君王,我非常满意,命你的儿子(克)做燕候,管理和驱使当地各部族。克到燕地后,接受了土地和管理机构。为纪念这件事,特铸造克盉、克罍。这是研究燕国早期历史的宝贵史料。

3.蓟城和燕都的发展

根据司马迁《史记》记载,周武王灭商后,封帝尧之后于蓟,封召公奭于燕。据《史记正义》解释,“蓟微燕盛,乃并蓟居之”。也就是说,燕更强一些,蓟衰落一些,两者合二为一后,燕把都城迁到了蓟城。史书记载,燕强蓟弱,燕的势力向北拓展,在拓展中放弃了燕都遗址,选择了以地形、环境更佳的蓟城为都,这就是古书中记载的“燕都蓟城”。燕都蓟城,又进一步促进了蓟城的发展,使蓟城这个边陲小都邑经历了秦汉时期的蓟城建设,隋唐五代时期的幽州城市发展,到辽代的南京(燕京)城时,城池已经由小到大,不断得到巩固和拓展。

(四)辽金时期北京城址变化

北京800多年的建都史,是从金中都开始的。

金中都作为中国古代都城的特点非常明显,也就是大的城墙包着皇城,皇城里面有宫城,皇城、宫城位居城市的中心位置,而且南北贯通有一条城市的中轴线。当时,这条中轴线从金中都的丰宜门沿着御道,进入皇城,再进入宫城,然后出皇城的后门拱宸门,再到北门通玄门(老百姓俗称通天门)。金中都城的建设体现了儒家文化,城门中有施仁门、彰义门、端礼门、崇智门,符合儒家仁、义、礼、智之意,而“信”,则体现在皇宫,也就是统治者要讲信誉。如果大家想了解辽金时期的城池,可以到北京辽金城垣博物馆参观。

这张图是北京建都纪念阙,坐落在金中都大安殿遗址上。金中都还有很多园林,其中就包括鱼藻池。

这张图可以清晰地看见鱼藻池的位置。

这张图是天宁寺塔。由此也可以看出,辽金时期的北京盛传佛教。

这是金中都公园。在这里我们可以充分了解金代的历史文化。

北京辽金城垣博物馆,是一座建在金中都水关遗址上的专题遗址博物馆。1990年,北京市政府在此建住宅楼时发现金中都南城垣水关遗址;1995年4月23日,该博物馆建成对外开放。北京辽金城垣博物馆重点介绍了金中都水关遗址。

(五)元明清时期的北京城

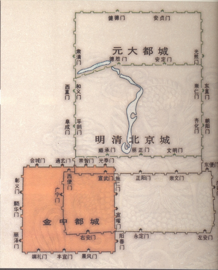

这是金元明清时期北京城址变迁示意图。

今天的北京老城奠基于元大都城。金代以后,北京城市建设继续向东北方位发展。元大都城与辽南京城、金中都城在规模和意义上有所不同:一是元大都城是全国性的都城;二是元大都城在建设上是先有规划、再修建都城,都城的气势和规模都很大。在文化层面上,元大都城决定了今日北京城的很多特点,比如方位中正,城市规划层次分明有序,凸显了东方都市的传统文化魅力。元大都城的规划建设与金中都城不同,因为没有旧城的基础,也就没有限制,是在一片平地上重新规划建设的新城。规划新城的位置是在金中都城的东北郊,这里有永定河故道留下的水域,周边有大片水草和空地,在这片水草丰美的土地上确定方位,按照《周礼·考工记》规划设计,不仅体现了新的都城的创新,而且成为马背民族与汉民族优秀城市文化建设融合的结晶。

水域在元大都城中占据了重要位置,并且规划得很讲究,东边以土地、树木为主,西边以水、水草为主。皇城完全依偎着这片水域来修建,城市的中轴线在这片水域的东侧建成。元大都城在城市布局上考虑了汉民族和草原民族的生活习俗,因此都城的北部湿地丰富,草场也比较多。元大都的规划者叫刘秉忠,是中原汉民族学者,从小精通中华文化,他规划了中轴线,建起了元大都。

元大都城很好地解决了水的流动问题。元大都城需要充沛的水源,解决这个问题的人是郭守敬,他是刘秉忠的学生。当时,元大都城主要通过从南方调运粮食来保障物资供应。也就是说,当时从南方通过漕运到通州(今天北京通州区),但是从通州到大都城还要经过很长的陆路,这是一个难题。通州的海拔低于大都城,我们知道,水流是从高处流向低处,那么如何逆流而上、将货物从低处运往高处?郭守敬给出了解决问题的办法。首先,要顺水势把水引进北京,由昌平的白浮泉引水到瓮山泊(今天颐和园内的昆明湖)。泉水在瓮山泊积聚之后,流入积水潭,再从积水潭东侧开河引水,使其向东南流,经过金代的闸河,也就是金代开凿的从大都城到通州的运河故道,向东到达通州。为了使运粮船能够逆流而上,郭守敬沿着通惠河设立了船闸,通过船闸来调节各段水量,使船能够顺利到达大都城。

元大都城有很多标志性建筑,包括白塔寺的白塔。通过这座白塔,也能看出元代是开放包容的,有多种宗教文化。此外,庆寿寺双塔是金初始建,元初重建。据记载,大都城墙南垣西段定基时,恰好经过庆寿寺双塔,忽必烈命“远三十步许环而筑之”。由此,大都城南垣此段向外弯曲,形成一个弧形,既保留了城市标志性宗教建筑,又体现了文化包容和文物保护。北京市西城区砖塔胡同是北京最古老的胡同,被誉为“北京胡同之根”。

经过元大都的建设,明清时期的北京城进一步发展。明清时期都城的特点是有高大的城墙、城楼。明清时期的北京城是在元大都城的基础上发展而来的,城市的街道、胡同基本传承了元大都城的城市肌理。

从正阳门到永定门,是在明朝嘉靖年间扩充的。嘉靖年间,嘉靖皇帝打算修筑外城,将原来的内城“包起来”,但在修完南面的一道城墙后,财力就跟不上了。嘉靖皇帝与大臣商讨后,决定修两道南北向的连接内外城的城墙,因此北京城变成了“凸”字形。

当时的北京城有什么特点?老百姓概括为“内九外七皇城四”。

“内九”,指的是内城的九个城门。南边有崇文门、宣武门、正阳门;东边有朝阳门、东直门;西边有阜成门、西直门;北边有德胜门、安定门。九个城门的命名也展现了春夏秋冬四季。东侧城墙上有两座城门,即东直门和朝阳门,日坛在朝阳门外,是明清两朝皇帝在春分日祭祀太阳的地方。南侧城墙上有三座城门,中间的正阳门是夏季的象征。西侧城墙上的阜成门,象征着秋日里的硕果累累,阜成门外修筑了夕月坛,每年秋分,皇帝都会派遣官员到此祭祀夜明神(即月神)。北侧城墙上有两座城门,即德胜门和安定门,据记载,德胜门处立有“德胜祈雪”的石碑。

“外七”,指的是外城的七个城门。南边有三个城门,中间是永定门,两侧分别是左安门和右安门;东边是广渠门、东便门;西边是广安门、西便门。

“皇城四”,指的是指天安门、地安门、东安门、西安门。

明清北京城的肌理是以中轴线为核心的,从钟楼、鼓楼、万宁桥、地安门,经过景山、故宫、天安门、正阳门、天桥,到永定门,全长7.8公里,成为明清北京城的城市“脊梁”。那么,在城市“脊梁”之外,还有“小肋骨”,就是城市“脊梁”两边的两条非常重要的街:一条是从崇文门向北到北新桥,另一条是从宣武门向北到新街口,这两条街的两边是整齐的胡同。

在北京中轴线上,有一座重要的建筑——正阳门。正阳门以北是内城、以南是外城。在古代社会,正阳门不仅是“国门”的象征,还象征着都城发展蒸蒸日上。

经过明清两朝的建设,北京城留下了很多漂亮的、震惊世界的、非常杰出的标志性建筑,其中就包括天坛中的祈年殿。明朝修建的祈年殿,屋顶的颜色与今天的祈年殿不同,从上至下的三层屋顶分别为蓝、黄、绿三色琉璃瓦。清朝乾隆时期将祈年殿三层屋顶颜色改用蓝色琉璃瓦覆盖,直到今天。

这是从景山上看北京中轴线,我们能看到屋脊,非常中正,且左右对称。为什么远处的屋脊也能看见?因为远处的大殿有高台阶,所以远处的屋脊依然挺拔。这是北京古都文化的魅力。

二、北京要做好古都风貌保护与文化遗产活化利用

(一)什么是北京古都风貌

青砖灰瓦“人”字形屋脊的民宅建筑,烘托红墙黄琉璃瓦的宫殿建筑群,以及蓝绿交织的河湖水系,是北京古都的基本色调;以中轴线为骨架,以及胡同四合院编织而成的“棋盘式”街道,形成了平缓开阔的城市天际线,是北京古都的传统风貌。《北京城市色彩城市设计导则》从北京历史、人文、地理、民俗等角度出发,经过大量现场调研,梳理和提取出城市关键色谱与色域,确定北京城市色彩“主旋律”为“丹韵银律”。从色彩学的语境看,它由“丹韵”引导的红色系与“银律”引导的灰色系两大色系构成。从现实景观的视觉感受来看,“丹色”之暖与“银色”之冷和谐交融,互为补充,相辅相成,构成了北京城市相得益彰的色彩主基调。

(二)增强北京古都文化保护意识,做好文化挖掘与活化利用

增强北京古都文化保护意识,做好北京古都文化挖掘与活化利用,要重点关注以下几个方面。第一,做好文物保护是第一位的。北京是世界著名的历史文化名城,有众多文物,我们一定要把它保护好。第二,对历史文化遗产,要贯彻“三好”要求,即保护好、传承好、利用好。北京郭守敬纪念馆也叫汇通祠,始建于明永乐年间,现在这里也是北京的一个水文化博物馆。左安门角楼是一个地标性的存在,复建后的角楼化身为公共阅读空间。2017年10月28日,角楼图书馆正式对外开馆,变身东城区第二图书馆分馆。第三,贯彻好《北京历史文化名城保护条例》和《北京中轴线世界文化遗产保护条例》。第四,通过文物活化利用,将更多的文物信息、文化传统传递出去。

(三)北京老城要整体保护

北京老城是北京古都文化的核心,是世界上独一无二的古代社会都城遗存,有着丰富的文化遗产,是中华民族的优秀文化宝藏。其中,北京中轴线是城市的脊梁和灵魂,是最重要的线性文化遗产,是北京的金名片。在这条中轴线上,历史文物特别值得保护,文化内涵特别值得挖掘,文化空间特别值得合理利用。

北京老城墙保留了德胜门箭楼、内城东南角楼、正阳门城楼箭楼。如今,我们已经修复了永定门城楼,地安门雁翅楼也复建完工,北京外城东南角楼完成景观恢复。

这是修复后的永定门城楼。

这是修复后的外城东南角楼。

这是内城东南角楼,旁边还保留了很多古城墙。

崇文门东侧城墙得到了修复,在修改过程中利用了很多老城砖。

这是得到修复的古城墙马面,北京古城墙马面都非常大。从一张老照片中可以看到,当时城墙下面走着骆驼队。

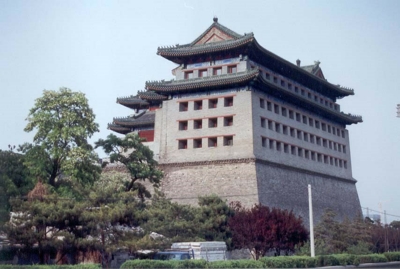

这是保存比较好的德胜门箭楼。

这是正阳门箭楼。现在的正阳门箭楼保留了1915年德国工程师格尔设计的风貌。

正阳门素有“四门三桥五牌楼”之说。四门指正阳门有四个门洞,即城楼门洞、箭楼门洞、瓮城两侧的东、西闸门各一个门洞;三桥指正阳门箭楼前方护城河上的正阳桥桥面被栏杆分隔成三路通道,居中的通道正对着箭楼门洞,称为御道,只有皇帝才能通行;五牌楼指正阳门牌楼有五个开间,规格高于其他城门。

做好北京历史文化名城保护。落实好《北京城市总体规划(2016年-2035年)》,特别是《中共中央 国务院关于对〈首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年-2035年)〉的批复》。《北京历史文化名城保护条例》和《北京中轴线世界文化遗产保护条例》已发布,人们对北京古都文化和对北京老城整体保护的认识越来越深入。

《中共中央国务院关于对〈首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年-2035年)〉的批复》指出,“加强老城空间格局保护,保护好两轴与四重城廓、棋盘路网与六海八水的空间格局,彰显独一无二的壮美空间秩序。”这一要求,让人们越来越认识到保护老城整体空间格局的重要,保护范围不仅包括城市肌理(街巷、胡同、四合院等),还应包括城市建筑的色彩与高度,城市的河湖与水系等。

两轴与四重城廓。两轴,指的就是中轴线及其延长线、长安街及其延长线。北京中轴线是古都北京城市的脊梁与灵魂,整座城市的规划设计、礼仪秩序、建筑高低错落、左右对称乃至空间的分配都与中轴线有着密切联系。以天安门为中心向东西两侧延伸的长安街,有着“中国第一街”的美誉。四重城廓,指的是宫城、皇城、内城、外城。北京中轴线统领四重城廓,这对我们进一步认识北京中轴线,特别是北京中轴线与北京老城的关系,也是一种启迪。也就是说,讲北京中轴线必然要讲北京老城;讲北京老城必然要突出北京中轴线的脊梁、灵魂、统领作用。

六海,包括北海、中海、南海、西海、后海、前海。六海映日月,重点是保护古都开阔的城市天际线和城市的通风廊道。现在,北京的蓝天白云越来越多了。古都北京还有一道景观,叫“银锭观山”,位于前海与后海交界处的银锭桥上。“银锭观山”,是北京老城内展现山水城相融的景观视廊。

八水,包括通惠河(含玉河)、北护城河、南护城河、筒子河、金水河、前三门护城河、长河、莲花河。北京内城南护城河因流经宣武门、正阳门、崇文门外,又俗称“前三门护城河”。

北京古都丰富的历史文化是北京发展的优势所在,是不可再生的资源。因此,对北京古都文化要有敬畏之心,要加强北京老城整体保护与文化遗产的活化利用,让未来的北京变得越来越好。

报告人 | 李建平

责编 | 张一博

校对 | 范璧萱

审核 | 孙楠、叶其英

监审 | 彭亚南、刘斌

责任编辑:张一博

文章来源:http://www.71.cn/2025/0926/1273829.shtml