首页 > 网友论坛 时事锐评

故宫百年:在守护、开放与创新中焕发时代活力

2025年10月13日 08:55据人民网10月10日报道:1925年10月10日,故宫博物院成立,昔日的皇家禁区变为可自由参观的博物馆。2025年10月10日,这座穿越百年的文化殿堂,迎来了100岁生日。

一脉文渊红墙铭史,百年守望紫禁流芳。一百年前,这座历经明清两代王朝的皇家禁苑,正式迈向“人民的博物馆”;一百年后,六百多岁的紫禁城非但未显垂暮,反而以更加年轻的面貌站到了时代C位。从昔日戒备森严的皇家宫殿,到如今游人如织的文化殿堂,百年变迁的背后,故宫以守护为基、开放为翼、创新为魂,让古老文明在当代焕发出蓬勃的青春活力。

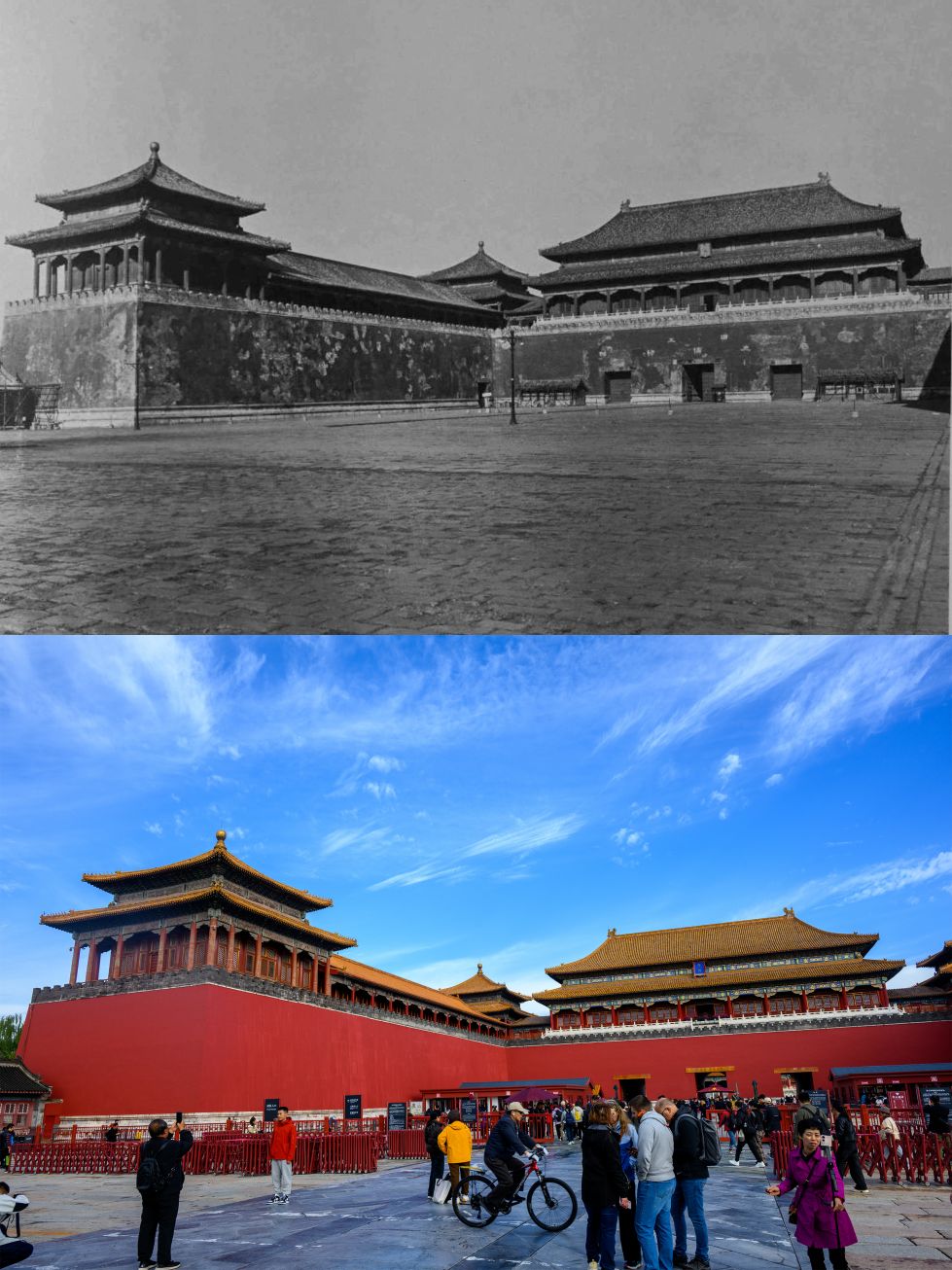

拼版照片:上图为20世纪初拍摄的午门及西雁翅楼(故宫博物院供图);下图为2025年10月10日拍摄的午门及西雁翅楼(新华社记者金良快摄)。 新华社发

守护:赓续文化根脉的匠心精神。文化遗产承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是不可再生、不可替代的宝贵资源。真实完整地保护好故宫这份人类共有的文化遗产,是一代代故宫人薪火相传的初心使命。从漆纱、掐丝珐琅等传统工艺在宁寿宫花园修缮中的复原到《清明上河图》《五牛图》在“百年守护”展览中与文物修复技艺的同场呈现,一代代故宫人用匠心搭建起连接古今的桥梁。抗战时期,13000余箱珍贵文物,历时25年,在战火纷飞中跨越大半个中国,创造了近代史上历时最长、规模最大的文物播迁史,在烽火中完成“文化长征”;和平年代,“天工匠心”展览里每一道修复工序的展示,都在诉说着对文化遗产“真实完整保护”的承诺。今日的故宫,匠心守护依然在延续。在宁寿宫花园遂初堂,“天工匠心——宁寿宫花园的历史与守护”展览中,漆纱、竹黄贴雕、点螺、双面绣、竹丝镶嵌、掐丝珐琅等工艺的复原与使用,令观众叹为观止。而在“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”大展上,《清明上河图》《五牛图》《伯远帖》等珍品悉数亮相,辅以书画临摹复制和文物修复的技艺展示,全面呈现文物保护的技艺传承。实践充分证明:唯有守住历史的魂,才能让文明的长河奔涌向前。

开放:从深宫高墙到人民的博物馆。让文物活起来,最直接的方式就是开放。于故宫而言,便是让人们走进这座世界文化遗产博物馆,实地感受博大的中华文明。曾经,紫禁城的开放面积不足一半,195万余件馆藏文物中绝大多数都“束之高阁”,游客也基本只是沿着中轴线“走马观花”、匆匆而过。如今,一扇扇曾经紧闭的大门打开了,一件件沉睡在库房的文物被拿出来,经过整理、修复后,有尊严地在展厅里与游客见面。更值得关注的是,作为中华文化会客厅,故宫博物院还持续推动对外开放和交流合作。“紫禁城与凡尔赛宫”诉说中法文明对话,香港故宫文化博物馆自2022年6月开馆以来,吸引约320万人次参观,“乐林泉”园林与“代达罗斯”神话在红墙下相映成趣……这种开放,既是空间上的敞怀,更是文化上的自信。当故宫成为中华文明与世界文明美美与共的平台,它便不再是凝固的历史标本,而成为流动的文明对话场。

创新:让古老文化跃动青春活力。创新,是故宫“逆生长”的青春密码。一方面,数字技术让文物“会说话”。从《故宫日历》用AR技术让古画“动”起来,到“数字多宝阁”让186万件藏品高清在线,再到“全景故宫”让游客720度漫游未开放区域……数字技术打破时空边界,让文物“活”起来。另一方面,跨界艺术让传统“潮起来”。从《我在故宫修文物》圈粉千万,到《只此青绿》全球演出超800场,故宫用年轻化表达重塑形象。文创店里,“金榜题名”冰箱贴、十二花神书签常卖断货;社交媒体上,“朕的火锅”帆布包、“故宫雪景出片攻略”频上热搜。从指尖上的数字文物到生活里的文创潮品,故宫的创新始终踩着年轻人的节奏。当00后用“朕就是这样汉子”折扇拍照,当海外学子通过直播围观文物修复,实践证明:让传统年轻,就是用今天的语言,让千年文明与青春对话。这份“懂年轻人”的智慧,正是它穿越世纪依然鲜活的密码。

推开百年宫门,看见千年中国。从文物南迁的烽火守护,到数字故宫的云端漫步;从中轴线的单向参观,到全球文明的对话舞台……故宫的百年蜕变,正是中华文明自我革新能力的生动写照。当百岁故宫依然“青春”,我们看见的不仅是一座博物馆的生命力,更是一个民族在传承与创新中绵延不绝的精神力量。这份力量,将推动更多文化遗产在时代浪潮中焕发新生,让千年文明的光芒继续照亮未来。

作者:张群 单位:陕西省汉中市西乡县城北街道河滨社区

责编:吴成玲

校对:王灿熙(实习)

审核:于川、张凌洁

监审:彭亚南、刘斌

【声明:本文代表作者个人观点,不代表本网立场,仅供参考。本文系宣讲家网独家稿件,转载请注明来源;图片来自新华社,未经授权,请勿转载。】

责任编辑:吴成玲

文章来源:http://www.71.cn/2025/1013/1274637.shtml