首页 > 宣讲家网评论 时政评论

关于雷锋的感动与悲伤

2013年03月18日 18:25

我们社会需要雷锋式人物的大量涌现,需要对雷锋情感的延续,感动是人们对雷锋们的喝彩,悲伤是人们对留住雷锋的强烈呼唤。美好的家园不能没有雷锋,美丽的中国更不能缺失雷锋心灵的美丽。

这个三月有关雷锋的话题很多很多,暖色的,冷调的画面都出现在我们的生活当中,我一次又一次的在感动与悲伤中同雷锋相见 。

3月2号,面向社会公众自由开放的国家图书馆讲坛举办了“雷锋永远的榜样”的讲座,本来担心听众不多的工作人员却意外的发现听众坐满了课堂,听课秩序也出奇的好。结束之时,演讲者竟被听众围着要求签名留念。

自3月4号首都文明办举办的“永远的雷锋”大型展览开展以来,参观人员川流不息。引起社会各界关注,网上相关报道达150多万条。而送展的一部雷锋的新书《告诉你一个真实的雷锋》,在网上已有30多万条相关报道。

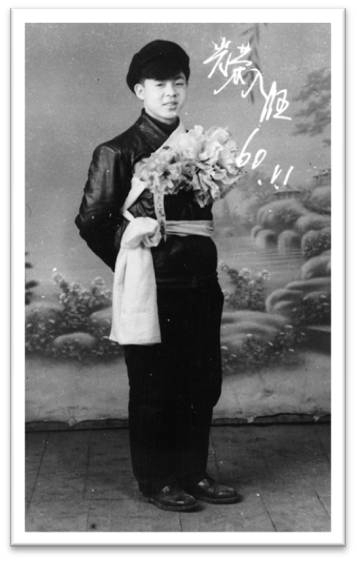

3月5号,一部《青春雷锋》在各大影院悄然上映,在南京的一家影院一天排了几场,但观众零零星星,被网上炒作为“零票房” 。也就在这一天,“那个为雷锋拍照最多的人走了。”这位82岁的老人张峻,在沈阳军区“深入开展新形势下学雷锋活动座谈会”上突发心脏病,不幸逝世。然而,消息传来,有人悲痛,也有人诋毁。

3月12号,在首都“永远的雷锋”大型展览的新闻发布会上出现了令人震撼的一幕:一位老将军形容自己参观展览的心情“今天很高兴。”面对着首都新闻媒体他说:“我给首都人民鞠个躬。谢谢你们。”继而,老将军又讲了令他很愤怒很伤感的事情,他说:“一位明星在网上竟然说雷锋是负能量,是个包袱,我们早就应该抛弃了……”讲到这里,老将军一拍桌子“他为什么要诋毁雷锋?”

雷锋离开我们50年了,但他始终在我们身旁,由此而引发的感动与悲伤也反复出现在我们的生活中,而在3月这个短暂的时间里,如此反差的两种色彩集中出现,使我们在这个多元的时代里,对于如何留住雷锋,有了更多的思考。

有人说学雷锋已被这个社会淘汰。在这个缺乏相互信任的社会,应该考虑的是如何自保,面对老人摔倒这种“危险”的行为一定要敬而远之,明哲保身。但是生活中的“最美”,又一次一次的出现在人们的身旁,使我们有理由相信人心向善的本性没有变。网上对“草根雷锋”的热捧,说明了真善美是人们的向往,“假、恶、丑”虽然存在于世,但是是被人们所唾弃的。

在这个电影繁盛的时代,一部主旋律电影的上座率,不足以说明雷锋不被大家所接受,并不会抹杀大家对雷锋的需要。但是,雷锋电影上座率低也需要引起我们的思考。对于先进文化是需要灌输的,需要宣传的。一部商业大片,常常伴着“舆论轰炸”而隆重推出,而对英模电影,宣传的投入相比就差远了。这种宣传上的不对称,也削弱了主旋律的效果。

对于我们生活中的阳光需要歌颂,而对于那些生活中的阴暗也要进行鞭挞,只有仰善而没有惩恶,就不能制止道德的滑坡。张峻老人在他人生最后的时刻讲的最后一句话是,“虽然我已是耄耋之年,我还是要把有限的生命继续投入到无限的‘留住雷锋’的事业中”,他用实际行动和生命实践了自己的誓言——倒在了宣扬雷锋精神的讲台上。他把一个微笑的雷锋留在所有人的心中,雷锋成为了热心奉献的代名词,雷锋式的微笑成了中国好人的象征。可是有些人竟然把这感人的语言进行丑化和恶搞,这使我们震惊,不敢去深思会是怎样的感情才能说出这样恶毒的语言。更是不愿意相信他是对着一位宣传雷锋精神,终身为人民服务的82岁的老人说出这样的话,我们不仅仅要问问,你的良知在哪里?你的最起码的同情心又在哪里?讲这种话的人应该接受道德法庭的审判!

我们社会需要雷锋式人物的大量涌现,需要对雷锋情感的延续,感动是人们对雷锋们的喝彩,悲伤是人们对留住雷锋的强烈呼唤。美好的家园不能没有雷锋,美丽的中国更不能缺失雷锋心灵的美丽,这就是这个春天我们对雷锋的思考。

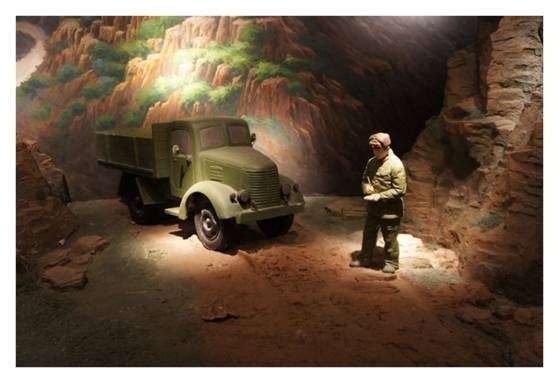

雷锋组图:

扩展阅读:

【视频】 雷锋:永远的榜样

【讲稿】陶克:雷锋,永远的榜样

【微专题】雷锋:永远的榜样

【读图】《永远雷锋》留影

【文库】鲜为人知的《雷锋日记》出版经过

【视频】“京城活雷锋”讲述雷锋精神

宣讲家评论自3月1日上线以来,受到各界的广泛关注,欢迎有识之士投稿或提出宝贵意见建议!稿件一经采用,必付稿酬。宣讲家评论团队邮箱:xj71pl@163.com

责任编辑:蔡畅

文章来源:http://www.71.cn/2013/0318/706774.shtml