首页 > 文库 理论大视野 社会

中国的“官民默契”基础是什么?

2013年04月28日 11:15

在中国网络舆论场中,已经形成了一种官民对立情绪:凡是官方发布的,就是值得怀疑的,而那些没有权威证据的草根言论,反而令很多人“深信不疑”。 近日,雅安地震再次将这种情形展现在网民面前:且不说关于地震的各种不实信息漫天飞舞,只需看看意见领袖对红十字会的不依不饶,而完全无视红十字会在抗震救灾中的积极表现,这些人在危急时刻不是雪中送炭而是唯恐不乱,就足以理解:要在中国建立舆论上的官民默契,仍旧任重道远。

也正是这些人,对于大洋彼岸的新闻自由羡慕不已,不过事实也许会令他们感到失望。正如此前许森研究员在《学学美国的“官民”配合》一文中提到:“在涉及国家安全和核心政治、经济利益上,美国官方、民间、媒体是何等一致!这里有不少值得我们借鉴的地方。”

而如何实现“官民一致”,尤其是在一个信息碎片高速流动的网络世界里,有着不同的选项,以美国来说,至少包括这两种:

第一种“一致”表现为在国家安全问题上基于利益驱动的协调配合,比如2013年2月,前脚名为曼迪亚特的网络安全公司前脚刚煞有介事地的抛出几十页报告论述“中国网军窃取美国商业机密,威胁国家安全”,后脚名为白宫的政府机构后脚就闻鸡起舞抛出行政战略“抵消窃取美国商业机密”的威胁,曼迪亚特公司因此可以从客观的网络安全市场业务中分到不少羹,白宫可以为此冠冕堂皇的违反自己倡导的自由贸易原则,在国家安全的名义下玩一把歧视性的保护贸易,各取所需。

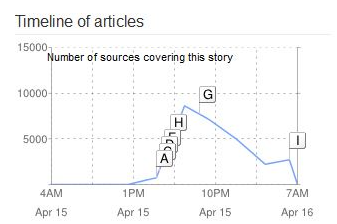

另一种“一致”表现为建立在共同认知基础上的默契配合,比如在信息社会媒体对什么是新闻的认知,以及由此表现出来的报道频率。首先看图1,这是2013年4月15日下午1点到4月16日上午7点,波士顿马拉松恐怖爆炸袭击事件发生之后的新闻报道在谷歌新闻中展现出来的数据走势。

图 1

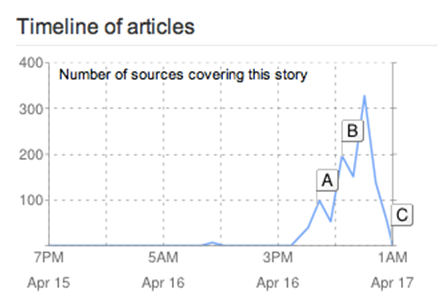

接着看图2,这是同类新闻在4月16日下午3点到17日凌晨1点的走势,请注意,对比纵坐标的数量刻度:图1中衡量刻度为5000,10000,15000;图2中衡量刻度为100,200,300,400。撇开作息时间的影响因素,只能说,对于这些被收入谷歌新闻的媒体来说,波士顿马拉松恐怖袭击事件真不算新闻,川流不息近似24小时不间断关注此事件的新媒体空间里也没有提供什么太多的新闻线索,因此真心是不值得去报道的。类似地的,建议还可以自行手动检索德克萨斯州化肥厂爆炸导致数十人死伤事件的新闻传播轨迹。

图 2

相信“人咬狗”才是新闻的西方媒体呈现出此种有趣的曲线,期间透露处的意味,无疑比第一种意义上的协调一致更加令人咀嚼和回味,特别是再考虑到西方国家强力推销“人咬狗”和“新闻自由”等理念给发展中国家,如中国时,就更加值得回味和思考了。这两幅图从新闻传播的数量级角度说明当美国遭遇恐怖袭击时,媒体在报道时采取了克制的态度,没有给政府施加更多额外的压力,这可以看作是另一种的“默契”或者说“一致”。

人都是有理性的,这种一致和默契的建立,需要时间,以及各种成熟的条件。,这种一致,本身也是衡量政治发展成熟程度的重要指标。综合各方经验,以及中国自身的发展来看,大概可以分为以下几个方面:

第一,就关键问题达成基础性的共识。亚里士多德说,政治就是让人过上善的生活;伊斯顿认为,政治就是对价值的权威性分配;“善”、“价值”,就是共识需要形成的关键,何为善、哪些价值是必不可少的,需要各种不同类型的行为体在互动博弈的过程中逐渐调适。这个过程可能很长,也可能很短,也受到相当多的偶然性因素的影响。

以中国微博空间为例,此次雅安地震中,各种意见领袖行为的变迁,对红十字会的复杂评价与激烈博弈,以及大量网民网络行为模式的变迁,包括更多的自发强调理性、克制,关注更可信的数字而非情绪性的语汇,都可以看作是基础性共识正在形成的重要外在表现。

第二,认可行为的外部边界。“一致”,无论是哪些主体之间的一致,都意味着对边界的认可。此次雅安地震的网络传播过程中,名为IBTimes的媒体,发布了轰动性的内幕消息,称:大陆红十字会向台湾救援队索要“入门费”,才允许其进入大陆救灾。一经发布,立刻引起轩然大波,但很快,就有网友直接与台湾红十字会相关人员取得了联系,并且拿到了IBTimes记者与台湾红会往来的电子邮件,邮件证明,台湾方面明确指出,媒体有关此事的报道严重不实。随即,舆论生态发生逆转,尽管IBTimes的编辑、记者、文章作者纷纷为自己辩护,尽管仍然有顶着公共知识分子头衔的律师等少数大V引用此消息对红十字会进行批判,但多数普通网民对“事实”的偏好,仍然压倒了情绪性的宣泄。这就是个被认可的行为的外部边界正在形成的标志。

第三,言说与行动默契的达成。中国的传统文化,讲求实际、务实,中国民众,无论其教育背景如何,中国民众都有着天然的智慧。这种智慧,决定了其言论,更多的决定于取决于行动,或者,更加直白地的说,决定于对利益分配是否符合民众利益的感知。1946-—1949那如火如荼的年代,民众向往的是新中国的愿景,感知的是对比鲜明的两条道路、两种前途,那种默契,不要说媒体空间的舆论一致,连进口武器的巨大威力都是挡不住的,是当时的世界霸主美国都不愿意直接面对的;1978-—1980,那荡气回肠的年代,民众向往的是摆脱无聊的左右互搏,扎扎实实的改善生活感受,那种默契,通过“小平你好”这样的标语展现出来,胜过无数理论家妙笔生花的论述。

今天我们期待达成的默契,毫无疑问必然而且只能建立在中国梦的基础之上。这种梦,决定于人们对实际生活体验的改善,默契的缺乏,在于改善的不足。要达成这种默契,真正的理论自信、道路自信、制度自信,是不可缺少的,实实在在的体会、收益,是不可缺少的,坚韧不拔,耐心刻苦的战略沟通,是不可缺少的。

我们期待西方式的默契,但这种默契不会因为中国的全盘西化而来临,只会在建设中国梦的过程中梯次达到,这种默契本身不应该成为我们的目标,那只是中国梦达成过程必然出现而且是微不足道的一种副产品,对此,必须有清醒的认识和坚定的信念。

责任编辑:郑瑜

文章来源:http://www.71.cn/2013/0428/711526.shtml