首页 > 文库 理论大视野 社会

严刑能遏制腐败吗?

2013年05月02日 10:07

腐败通常被定义为“利用职务便利谋取私利”(sale of government property for personal gain),这是困扰很多国家的一个问题。尽管政府有时通过颁布新法或加大处罚力度来打击腐败,但腐败未必会减弱。在中国,近年来中央与地方颁布诸多法律法规,以期遏制住各类腐败活动。中国也是对一些腐败分子实施死刑的少数国家之一,政府想以此来表明其反腐的决心。然而,颇有争议的是,在严厉打击腐败的中国,腐败手段不仅变得更复杂,涉案官员级别也更高,数额也更大。为何诸如死刑之类的严厉刑罚仍无法有效遏制腐败?

目前的研究把反腐的低效主要归因于中国法治的缺失。简言之,执政党的权力集中使反腐机构隶属于政党,从而导致执法不严。因此,严刑对腐败的震慑力不足,对那些背景显赫和身居高位的贪官们尤其如此。不可否认的是,影响中国反腐的一个关键问题是执法。然而,即使有严格的执法,严刑就能有效遏制腐败么?回答这一问题对改善整个反腐败的司法系统至关重要。

本文采用的是博弈论分析方法,研究发现人们通常认为的严刑能遏制腐败的观点是错误的,因为其忽略了一个事实,即反腐人员与潜在的贪官之间的侦查与腐败行为不是孤立的。借助塞贝利斯(Tsebelis)有关犯罪与惩罚的博弈论模型,本文发现简单地加大惩处力度只能减少对腐败的查处,而不能减轻腐败。为了降低腐败,需要提升反腐人员的经济和政治激励。尽管本文是以中国为例来构建模型,但是其中的一些研究结果也可以推广到其他国家(包括一些民主政体),同时也指出了反腐败的一些方法策略。

本研究的主要目的是要探究在什么样的条件下严刑能更好地遏制腐败。除了现行研究指出的法治缺失的原因外,本文更多关注了各类处罚对腐败控制的效果。文章的结构如下:首先,比较分析了中国和其他国家对腐败的惩处措施;其次,根据塞贝利斯模型,发现通常认为的严刑遏制腐败的观点是错误的,即塞贝利斯所说的鲁滨逊·克鲁索谬误。文章继而通过对基本模型的拓展来讨论解决这一问题的办法。在构建拓展模型的过程中,文章还介绍了其他国家对腐败的惩罚措施,以便对中国有所借鉴。在基本和拓展模型里,假设反腐人员对腐败的态度是零容忍,从而使得研究可以只关注惩罚措施对腐败控制的意义。为了检验政治现实与各类处罚设计是如何相互影响的,本文又将拓展模型改进为一个考虑到不同类型反腐官员的不完全信息的静态模型。最后的结论部分总结指出了本文的主要研究发现。

一、死刑无效:对腐败惩处的国际比较

长期以来,中国法律把腐败归为“经济犯罪”,包括贪污、受贿、挪用公款等。受严刑遏制犯罪的传统思想影响,中国法律对腐败的处罚和对金融欺诈、暴力犯罪等的处罚一样严厉。对腐败的严惩或许反映了中国对严重犯罪的严打政策,即强调通过迅速严厉的惩罚来打击犯罪而非预防犯罪。表1列举了《中华人民共和国刑法》(1997年)规定的对贪污罪的处罚。尽管《刑法》规定贪污数额不足5000元的可以被处以行政处分而非刑事处罚,但数额超过5万元的就会被判处五到十年的有期徒刑,甚至无期。此外,10万元以上的腐败行为就属严重犯罪。当然,随着近年来腐败涉案金额的不断上升,判处死刑的门槛也越来越高。那些被判处死刑的贪官通常受贿高达数百万甚至上亿元。

尽管法律在执行上显得宽松,近年来仍有5000多名官员被判处五年或以上有期徒刑,占被正式审理的经济犯罪案件的六分之一,占法院待审案件的四分之一。由于相关信息未公开,究竟有多少人因经济犯罪而被判死刑尚不清楚。然而,据估计在中国因腐败被判死刑的更多是级别较低的官员而非高官。政府有时也会对贪腐的高官施以重刑,以表明反腐不仅要打苍蝇,还要打老虎。1952年,在共产党执政仅三年后,党内的两名高官——刘青山和张子善,因在“三反”中的严重腐败而被执行死刑。自那以后,腐败在计划经济时代已不是政府要关注的重要问题。2000年,当腐败在经济改革时期变得普遍时,死刑在长达五十年之后第一次被施以一位高官——胡长清,江西省前副省长。自胡长清后,至少还有6位高官因为腐败而被执行死刑(成克杰、李真、王怀忠、郑筱萸、姜人杰、文强)。在过去的十年里,已有十几位高官被判处死缓,还有很多高官被判无期或十年以上有期徒刑,如两位前中央政治局委员陈希同和陈良宇。

毫无疑问,官员因腐败而被判死刑的可能性还是很低的。因此,大家普遍怀疑政府不过是象征性地保留对腐败处罚的这一极刑,主要还是为了表明其打击腐败的决心,平息公众对贪官的憎恨并赢得民众支持。然而,中国对腐败的刑罚还是很严厉的,尤其是与其他国家相比。如果用腐败感知指数(corruption perception index,CPI)来作为衡量腐败程度的指标,我们会发现很多腐败程度较低的国家很少依靠重刑来控制腐败。在东亚,新加坡(2010年的CPI为9.3)被认为是世界上拥有廉洁政府的国家之一,但其对腐败官员的处罚通常是三年以下监禁或是10万新元以下的罚款,或者两类处罚并用。针对一些情节特别严重的犯罪行为,监禁期会被延长至5年但最多也就7年。在日本(2010年的CPI为7.8),近年来的腐败程度相对较低,死刑不适用于腐败的公职人员,更为常用的处罚是罚款20万到100万日元,且五年内不得参加选举。即使有官员因腐败而被判刑,时间通常也就2年到5年,最多7年。在一些西方国家,比如美国(2010年的CPI为7.1),按照联邦法律,对收受贿赂的公职人员的处罚是降职或处以贪污受贿金额三倍以下的罚款(视哪一种处罚更重),或者是判处15年以下的监禁,抑或两类处罚并用,还有可能被免去在某些职位任职的资格。

即使在一些腐败严重的国家,其处罚力度也不似中国那般严厉。在墨西哥,其与中国的CPI值接近——大概为3.5,但该国对腐败官员的惩处既没有终身监禁也没有死刑。墨西哥联邦刑法典规定,对于情节轻微的腐败行为,如官员贪污受贿金额不超过该国最低日工资500倍的,将被处以三个月到两年的监禁,罚款额度为最低日工资的30倍到300倍,或者三个月到两年内不得在公共部门任职。贪污受贿数额超过最低日工资500倍的,则被处以2年到14年的监禁,罚款则是最低日工资的300倍到500倍,或是2年到14年内不得在公共部门任职。在蒙古,其2010年的CPI为2.7,但其对腐败的处罚也较轻,通常是一个月到5年的监禁,或者是经济处罚,数额为最低工资的5倍到250倍。在东亚,和中国一样对腐败惩处很严厉的国家是印度尼西亚,但是该国的腐败问题也很严重,2010年的CPI为2.8。在印尼,对贪官处罚的最高监禁期长达20年。针对情节极为严重的腐败行为,也有可能施以死刑。

很显然,除了中国,很少有国家对腐败官员处以终身监禁或死刑。然而,仅靠重刑似乎不足以遏制腐败,尽管还没有这方面的统计分析。事实上,对腐败处罚严厉的国家,其CPI似乎也更低。当然,表面上更严厉的处罚可能是为了震慑腐败。尽管中国的处罚很严厉,但腐败并没有明显降低。近年来,一些情节轻微的腐败犯罪或许已有所下降,但是更多腐败案例的涉案金额更高,涉案官员级别也更高,最近一些集体腐败案也屡被曝光。现今的腐败变得更为复杂和隐匿,需要更长的时间来侦破。研究发现,腐败官员的潜伏期——从最初涉腐到其行为败露的时间,已经从20世纪80年代的两年上升到现在的八年。颇具讽刺意味的是,很多腐败官员还在其腐败期间得到了提拔。腐败官员的级别越高,其索取的贿赂越多,欲望也越膨胀。尽管频频被揭发的腐败可能并非腐败量的增加而是反腐范围的扩大,但是严重腐败案例的频繁曝光还是说明了严刑并未能有效遏制中国的腐败。

根据现行的一些研究,中国控制腐败的低效一方面与经济改革有关,因为改革为很多官员创造了腐败的机会和激励。另一方面,中国的反腐系统也存在很多问题。从根本上来讲,整个反腐败系统都缺乏独立性。腐败的惩处尽管严厉,但并未被切实贯彻执行,而且对腐败官员的处罚也有差别。据估计,有相当大比例的腐败官员逃脱了查处或是法律制裁。正如墨宁和魏德曼研究发现的:“由于反腐的多重环节,真正进入审理的案子大幅缩减”(Manion,2004;Wedeman,2005)。例如,1988年至1996年间,仅有一小部分被检举的案子得到立案并被检察机关提起诉讼:

在1985年至1997年间,检察机关受理的举报案件中有48%不了了之,其余52%的案件中又有一半最后被免予刑事诉讼。结果,检察院受理的腐败案件中仅有19%被提起了刑事诉讼。换言之,五分之四的案子逃脱了刑事处罚。类似的,在1988年至1992年间,70%的查办案件的涉案人员都没有受到纪律处分。很大比例的案子被束之高阁或者是减轻处罚,因为犯案官员受到其上级的庇护或是其有能力对检察机关施压。

按照上述统计数字,魏德曼根据腐败官员面临被抓和判刑的各种可能构建了一个决策树,在一个官员看来,当他考虑自己是否受贿或挪用公款时,很多案子得以免于刑事处罚意味着如果他也腐败的话,他很有可能逃脱刑罚,这显然加大了官员收受贿赂的激励,尤其是巨额贿赂。

然而,上述分析仅仅关注了反腐工作中政治干预导致的对腐败的低惩罚率,而没有论及如下问题:在没有政治干预的情况下,严刑能否遏制腐败,或者是在什么情况下严刑才能控制腐败。事实上,决策理论无法回答这些问题,而博弈论则是分析此问题的一个更好的方法。

二、严刑有效吗?修正鲁滨逊·克鲁索谬误

腐败的低惩罚率确实是导致中国腐败控制低效的一个原因。然而,简单地断言低惩罚率刺激了腐败显然是错误的,尤其当我们想通过司法改革来加大腐败控制力度时。因为这一结论仅是从腐败官员的角度得出的,其忽略了一个事实,即腐败和反腐败是理性的博弈双方相互影响的过程,而非一方决策的过程。因此,这个结论犯了塞贝利斯所说的鲁滨逊·克鲁索谬误——“当有更多的理性行为人时采用决策论而非博弈论来分析问题的谬误。”下文的博弈论模型将会表明:在中国,对腐败的低惩罚率不仅是反腐制度缺陷的结果也有可能是严刑的结果。

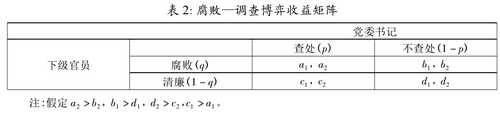

让我们来思考一个以地方政府为例的腐败—调查博弈,在此博弈中参与者1是个级别较低的官员,他可以是清廉的或是腐败的;参与者2是地方上的党委书记,他能够决定是否查处参与者1。在这里还有必要作进一步的解释:第一,一些政府机构如纪委、检察院和法院都负有调查腐败的任务,公众也可以通过热线或网络检举腐败行为,这一点是毋庸置疑的。但是,许多案例和研究表明地方党委——地方党委书记领导下的党委,不仅能左右腐败案件的查处次序,也能决定腐败调查、公诉和惩处所需的人力和物力。党委也会通过组织人事来达到对纪检部门的控制。更重要的是,对腐败查处的决定通常是由党委内部决定的,其批准与否对腐败查处过程的每一步都至关重要。此外,鉴于中国政治体系的威权性质,党委书记通常是地方党委里最重要的角色。所以,为了简化博弈,我们假定地方党委书记有调查其下属是否腐败的最终决定权。第二,我们假定书记与反腐工作人员之间不存在委托—代理问题。假定书记一旦决定查处腐败行为,纪检部门就会全力以赴,考虑到党委书记的权力很大,我们做这样的假设也是合理的。塞贝利斯在回应一些学者对他的犯罪模型的批判时证明了,增加一个第三方参与人不会改变模型的主要结论。因此,本文自始至终将博弈定为二人博弈。第三,因为我们主要关注的是如何遏制官员腐败,因此文中的模型没有作为第三方博弈人的行贿者。因此,这个简单的二人博弈很好地模拟了没有行贿人时的贪污情况。表2列出了博弈双方的四种收益情况。

如果书记发现其下属官员有贪污腐败的,他将会惩处这些贪腐官员,决不心慈手软。检举腐败官员对政府和整个社会都是有益的,而腐败未得到查处不仅对社会不利也会使书记感到负疚,因此,对书记而言,a2>b2。

假设地方党委书记总会力惩腐败可能有些夸张了,正如有些文献研究指出的,上级领导更倾向于包庇其下级的过错。然而,在这个基本模型里,我们想重点研究惩罚对腐败和反腐败的影响,而不去考虑执法者的正直与否。我将在下文讨论有违假设1的情况。

假设2:b1>d1

腐败对下级官员是很有吸引力的。对一个官员而言,如果其腐败行为没有败露,那么腐败的收益显然要大于清廉。

假设3:d2>c2

查处腐败是有成本的。如果书记错误地查处了一个正直的官员,那么书记的利益是要受损的。不去查处一个正直的下属是个更好的选择。

假设4:c1>a1

对腐败的惩处会给下级官员带来损失,因此假定下属知道书记有查处腐败的决心,那么对下属而言清廉要优于腐败。

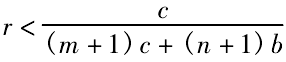

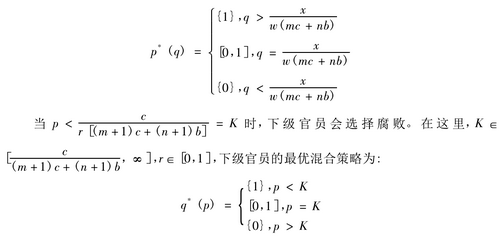

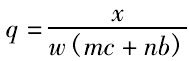

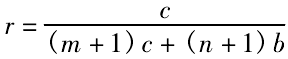

按照上述思路,本文构建了一个类似于塞贝利斯的犯罪与惩罚模型的博弈。塞贝利斯试图寻求博弈中六种情形下的纳什均衡:1.完全信息(博弈双方清楚彼此的收益)、理性、连续策略、同时行动;2.完全信息、理性、离散策略、同时行动;3.完全信息、理性、连续策略、先后行动(在行为选择上,博弈者1先决定是腐败还是清廉,博弈者2再选择是否查处);4.适应性行为、交替行动(即没有一方是完全理性的,双方都是适应性行为、交替行动);5.双方信息都是不完全的(每个博弈者只知道自己的收益情况而不知道对方的)、理性、离散策略、同时行动;6.一方信息不完全(其中一方的收益为双方所知道,而另一方的收益是随机的)、理性、离散策略、同时行动。他证实了六种情况下的均衡是一样的,即双方都选择混合策略。假设腐败查处的概率为p,下级官员腐败的概率为q,则有:

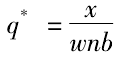

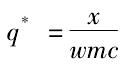

有趣的是,双方的均衡策略q* 和p*,完全取决于对方的收益,而不是自身的收益。这是因为在混合策略的纳什均衡里,双方做出的策略选择q和p,使对方在不同纯策略下的收益一样。因而可知,q和p完全是由对方的收益决定的。我们可以用下面两个定理把这个结论概述出来。

定理1:根据假设1至4,下属收益的变化不会改变其腐败的概率(q*);但会影响书记对腐败查处的概率(p*)。

定理2:在假设1至4的情况下,书记收益的变化不会改变其查处腐败的概率(p*);但会更多地影响其下属腐败的概率(q*)。

为了回答关键性问题:严刑能遏制腐败吗?我们从定理1中引申出了命题1(对命题1的证明详见原文附录A)。

命题1:对腐败处罚的加大将会降低书记查处腐败的概率(p*),但不会降低其下属腐败的概率(q*)。

定理1、2和命题1听起来有违直觉。然而,这并不是数学游戏。我们通常认为一方收益的变化会引起其自身行为的变化,这种惯性思维实际上是有问题的。因为这种思维仅从下属官员一方的角度来考虑问题,忽略了腐败与反腐败其实是下属官员与其上级领导之间的相互博弈。

直觉上,更严厉的惩罚会在短期内对腐败官员有所震慑,他们的腐败行为也会有所收敛。在此情况下,书记会把用于督查腐败的投入转移到其他领域,对腐败的查处也不像先前那么频繁。随着时间的推移,一些官员腐败的苗头又会露出来。这种情形在一些发展中国家如中国尤其如此:一方面,腐败很严重,需要控制;另一方面,资源不足而且其他部门也迫切需要。因为对腐败的日常监督是有成本的,而且监督的边际收益也是逐渐递减的,因此一个资源受约束的国家更倾向于用严惩来遏制腐败,从而可以把资源用到其他更重要的事项上,比如经济发展。但是,正如上述模型所表明的,即使对腐败采取零容忍,仅靠严厉的惩罚也不足以减少腐败。更严厉的惩罚只会减少对腐败的查处。因此,中国刑法规定的极其严厉的惩罚如无期徒刑和死刑,对腐败的遏制作用是很低的。事实上,极刑可能是导致腐败低惩罚率的一个因素。还有没有其他办法能使惩罚降低腐败呢?定理2表明,为了降低腐败的发生率q*,必须改变书记的收益,比如提高a2(使腐败的查处更有利于书记)或者降低b2(对腐败的包庇使书记利益受损)。因此,为了控制腐败,我们不仅需要采取措施降低腐败的激励,还要增加腐败查处的激励。按照定理2,能使惩罚有效降低腐败的一个可行的办法就是使书记能从腐败的查处中获益更多。这一点表明我们需要将双方的收益挂钩。塞贝利斯讨论了假设的放松如何对最初结果产生影响。但是他没有放松基本的条件——每个人的收益彼此独立。下节将构建一个博弈双方利益相关的模型,并得出一些有益于中国反腐的政策建议。

三、如何使惩罚见效?利益相关的拓展模型

本节的主要目的就是要寻求使惩罚能有效遏制腐败的办法。正如上文所言,为了达到此目的,需要改变书记的收益,并使他(她)的收益与对腐败的惩罚相关。因此,关键问题就是如何设计对腐败的惩罚,从而使书记能从腐败查处中获益更多。本节将通过检验拓展模型里不同惩罚的政策意义来关注此问题。

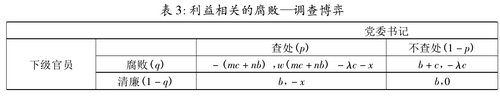

假设下级官员的收益由两部分构成:工资收入b和额外的腐败收入c。一个清官的收入是b,一个贪官的收入则是b+c。很显然,b>0,c>0,而且b+c>b。

如果一个腐败官员被查出来了,他(或她)将受到惩罚,并为此付出沉重代价。在拓展模型里,如何惩罚贪官是一个关键因素,因为这直接影响到书记的收益进而影响腐败水平。跨国比较研究显示,很多国家都是根据腐败的严重程度来加以处罚。惩处手段通常包括罚款、监禁、禁止在公共部门任职等。不同的国家倾向采用不同的惩罚措施。比如,在中国,刑罚似乎是主要的惩罚方式,而日本则更倾向于经济惩罚。不同类型的处罚方式对控制腐败有何意义呢?为了研究这个问题,假定惩罚的成本包括两部分:腐败收入c的m倍和工资收入b的n倍,即mc+nb。这是因为,首先,监禁(甚至死刑)和免职,以及其他因腐败被抓而付出的无形成本,如名誉损失和再就业的困难,我们可以大致把这些成本归结为腐败的机会成本——工资和潜在的腐败收入(如果没有被查处的话)。其次,mc+nb包括不同类型的罚金。在这里,m≥1或m=0,且n≥1或n=0;但是m与n不能同时为零。如果m=0,那么罚款数额就仅仅取决于工资,比如墨西哥和蒙古的做法;如果n=0,那么罚金就仅由腐败收入来决定,如美国的做法。mc+nb也可以为某一固定数额,比如新加坡和日本的做法。

把下级官员的腐败收入视作政府或党委书记的损失是合理的,因为腐败是利用政府给予的职务便利谋取私利。如果上级官员未能查处一个腐败下属,他(或她)的收益为-λc,λ≥1,这意味着下级官员贪腐给书记带来的经济损失要大于其贪腐的金额。这是因为在贪污案例中,除了公共资金被挪用外,还存在被挪用资金的机会成本。相比被挪用的公款,贿赂数额一般要小些。如果上级领导成功查处了一个贪官,他(她)将获得经济上的利益(把罚金的一部分充作地方财政收入),或者获得一种成就感,或者同时获得经济利益和精神上的满足。因此,假定书记可以从腐败案件查处中获得收益w(mc+nb),且w>0。w越高意味着书记可以使地方从腐败查处的罚金中获得更高的收入,或者得到更高的成就感。按照这个思路,我们把书记在博弈中的收益与对腐败的处罚相挂钩。然而,即使书记能成功查处腐败,但是他(或她)也要承担腐败造成的损失λc。此外,查处腐败也是有成本的,这里假定为x。因此,书记查处腐败的净收益就为w(mc+nb)-λc-x,且有w(mc+nb)>x,进而使书记有动力去查处腐败。但是如果书记错误地查处了一个清廉的官员,那么书记就要付出查处的成本-x。最后,书记不查处清廉官员的收益为零。表3列出了博弈双方的收益情况。

假设5:b>0,c>0

假设6:m≥1或m=0,且n≥1或n=0;但m与n不能同时为零

假设7:w>0,λ≥1

假设8:w(mc+nb)>x>0

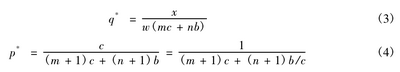

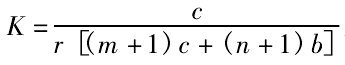

和前文里的第一个博弈模型一样,此模型也没有纯策略纳什均衡,而存在混合策略纳什均衡,见公式(3)和(4),具体推导过程详见原文附录B1。

因此,在这个扩展模型里,加大对腐败的处罚(mc+nb)会降低下级官员腐败的概率(q*)。这一结论与模型1的结论相反,在前面的模型里,处罚只能降低腐败查处的概率但腐败水平是不变的。我们进而得出如下命题2中的新结论,详细证明见原文附录B2。

命题2:根据假设5至8,如果书记能从腐败查处中获益,那么在假设腐败查处的成本x不变的情况下,对腐败惩处力度的加大(mc+nb)会降低下级官员腐败的概率(q*)。

在当前的模型里,直觉上,党委书记能直接从腐败的查处中获益。其从腐败查处中获益越多,就越有激励查处腐败,从而减少下级官员的腐败。正如公式(3)所表明的,能起到类似作用的另一种办法是提高w,即提高书记从反腐中获益的比例。总而言之,加大处罚力度和提高w与模型1里提高a2的结果是一致的。

因此,如何设计惩罚办法就显得很重要了,因为它直接影响到书记反腐的动力。我们可以把当前各国的处罚大致分为如下两大类:经济处罚和非经济处罚。经济处罚包括各种罚金。非经济处罚包括各种监禁和免职。很难通过简化标准来测算哪种惩罚会加大腐败官员的成本。然而,如果我们将书记的收益与腐败惩处相挂钩的话,那么经济处罚似乎更可取,因为这种处罚措施可以覆盖腐败成本并能为书记带来经济收益。相反,非经济处罚更难以转化为书记的收益。非经济处罚带给书记的主要收益可能就是成就感,而这是无法测量的。

根据中国法律,对腐败的惩处主要还是非经济处罚。情节较轻的,主要给个纪律处分,严重的经济犯罪则会判处几年刑期甚至死刑,经济处罚仅是附加性的惩罚。中国的刑法只是很模糊地规定对严重腐败行为要处以没收私人财产,但是并没有像其他国家那样明确规定处罚的具体数额。没收私人财产听起来似乎很严厉,但是如果腐败官员把贪污受贿的赃款转移到国外或存入别人名下,那么这项处罚的效力就很不确定了。因此,和其他国家相比,中国对腐败的处罚更集中于刑罚,而较少采用其他措施,如弥补腐败的社会成本和提高反腐激励。

提起处罚设计,仔细研究q* 和p*也会发现一定的政策含义。首先,在x和c不变的情况下,m,n,b这三个数值的增加会降低q* 和p*。这意味着罚金和公务员最低工资的增加将会降低官员腐败的概率和书记查处腐败的频率。直观上,这是因为这些参数值的变化会增加腐败官员被抓时的成本(书记可以从腐败查处中获益)。当m,n,b数值更高时,如果一个官员因为腐败而被罚,他(她)将付出数倍于腐败收入的成本,并会因此丧失获取更高收入的机会。腐败的高成本降低了官员腐败的激励,也降低了腐败查处的频率。这表明了高薪养廉的重要性,正如新加坡的做法。

其次,与上述研究发现不同的是,在其他参数不变且m≠0时,c值的增加会使q*下降、p*上升。这表明如果罚金随腐败数额的增加而增加,那么更高的腐败数额意味着罚金也更高,进而更能震慑腐败并能鼓励反腐。直观上,这是因为c值的上升会增加书记不查处腐败官员的损失和因查处腐败官员获得的收益。从下级官员的角度看,由于书记有着更大的动力去反腐,因此他们对自己的腐败行为最好也有所收敛。另一方面,腐败数额越高,下级官员贪腐的激励也越大。从党委书记的角度看,知道其下属腐败的倾向会更高,因此更应加大腐败查处力度。

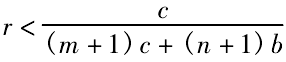

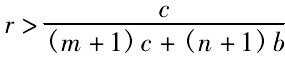

最后,如果m=0,那么

;如果n=0, 则有 。

。

因此,nb和mc决定了不同类型罚款的效力;数值更大也将会对降低腐败产生更大影响。除了m和n外,腐败查处的频率p*,还主要取决于工资收入b和腐败收入c的比。这里把这一比例称为“相对工资”,即官员工资收入与腐败收入之比。随着经济发展,工资收入和腐败收入都在上升。如果腐败收入的增加快于工资,那么相对工资实际上是下降的,腐败激励就高。相比以前,书记需要更频繁地去查处腐败,因为更高的工资已不足以抵制腐败的诱惑了。

因而,鉴于惩罚(罚金和刑罚)的不同侧重点,腐败查处的频率会随惩罚的严厉性上升或下降。但是,拓展模型里表明的最重要的一点是,由于博弈双方利益的相关性,严刑也会减少腐败。为了真正达到严刑遏制腐败的目的,还必须使反腐人员能直接因反腐而获益,因包庇腐败而受损。

事实上,中国的一些实践也支持此论点。一项已经付诸实际的政策是,把地方检察经费与查处的非法腐败资金相挂钩。由于各地经济状况不同,各省检察机关获得的拨款也不尽相同。在经济发达省份,如广东,省级检察机关由财政全额拨款,检察机关查处的所有非法资金也全部上缴省财政。在经济欠发达地区,地方政府仅给检察机关部分拨款,其他所需经费来源于查处的非法资金,即使在广东省,在地市级的检察机关,也要自筹一部分经费。他们可以从查处的腐败赃款中提取50%至80%作为办案经费。这种做法一方面有助于缓解中国反腐经费的紧张;另一方面也提高了反腐人员的激励。当然,如何最优化自筹经费的反腐机关办案人员的激励还需要作进一步的研究。

四、回到现实:不完全信息的静态模型

为了关注惩罚对反腐的影响,我们已经通过假设1来假定对腐败的零容忍:党委书记是正直负责的。很显然,这一假设与现实是有出入的。地方政府对反腐工作的重视和努力不尽相同,进而各地廉政建设的水平也不同。政治现实如何与对腐败的惩罚相互作用进而影响反腐呢?本节将通过构建一个不完全信息的静态博弈来回答这一问题。

除了经济激励外,政府也在很大程度上通过意识形态和道德教育来规劝党的干部认识反腐工作的重要性。中央领导反复强调反腐斗争事关党的生死存亡。这些措施有一定的作用。一份对云南省地级和县级干部的调查问卷显示,大多数干部都意识到腐败可能产生的严重后果。三分之二的人回答说腐败造成的最严重后果可能会是政亡党息,还有15%的人回答腐败可能会引起社会动荡。

政府也通过一些制度措施来推动反腐工作,比如地方干部的异地交流。陈云同志(1986)就曾指出:“干部交流制度很好,一个干部长期在一个地方工作并不好,容易形成帮派”。从制度经济学的角度看,干部交流可以集中地方干部的意见和提供新的信息,可以向上一级政府传递难得的信息。无论一个地方官员可以多么成功地向其上级掩盖他在任时的所作所为,却无法向其继任者掩饰。新上任的干部在其辖区内会有更高的动力反腐。而且,刚到一个新地方,他们还没有融入地方上的腐败网络。他们甚至可以利用反腐来巩固自己的领导。反腐也可以实现他们的政治抱负,赢得当地百姓的支持和上级领导的信任。因此,对一个刚调到新地方的党委书记而言,反腐总的来说是有利的,他(她)会有强烈的激励与腐败斗争。

然而,意识形态上的说教和政治上的举措都无法确保地方政府能积极地反腐,因为很多官员对腐败的看法不同而且还有上下级之间的庇护关系。官员们有时对反腐犹豫不决,因为担心对腐败的打击会有碍经济增长,而后者是大多数地方领导考虑的主要问题。有时腐败甚至被认为是有助于经济发展的“必要罪恶”。由此,地方官员不太愿意把反腐作为工作的重中之重。正如前面提到的问卷调查,仅有三分之一的人认为反腐是各项工作中最重要的,五分之一的人认为反腐是次要的。但没有人认为反腐工作不重要。然而,当被问及反腐工作在实际工作中所处的地位时,仅有十分之一的人回答有极为重要的地位;十分之一的人认为被置于次要地位;还有十分之一的人认为反腐在工作中不重要。异地交流确实在一定程度上推进了反腐工作。但也有数据显示,一旦交流干部融入当地的政治圈后,他们反腐的动力也会下降。也有一些极糟糕的情况,地方领导包庇腐败网络并与其下属相互勾结。还存在的一些情况是,有些地方领导几乎没有什么动力去反腐。

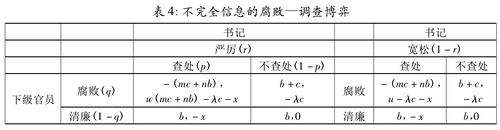

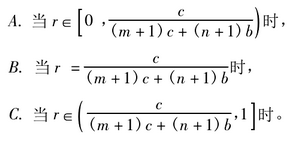

地方领导态度和关注点的不同直接影响到反腐的实际工作。为了研究领导态度对反腐实际工作的影响,我们可以大致假设有两种类型的党委书记,即严厉型的和宽松型的党委书记。正如前面模型所假设的,一个严厉的党委书记,致力于反腐并可以从腐败查处中获得正收益。一个宽松的党委书记不想查处腐败,而且从腐败查处中获得的收益很小,假设为u;u小于腐败查处的成本x。只有书记自己知道他属于哪种类型,但是下级官员认为书记是严厉的概率为r,是宽松的概率则为1-r。表4列出了双方的收益情况。

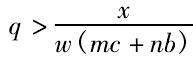

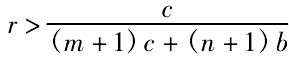

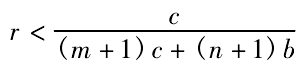

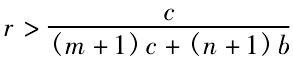

我们由此可以构建一个不完全信息的静态博弈或是一个贝叶斯博弈。简言之,我们可以发现宽松的书记有一个最优策略:不查处。严厉书记的最优选择则取决于下属的策略选择,正如前文模型里描述的一样。当 时,严厉的书记可能会选择查处。我们用p来表示严厉书记选择查处的概率,他的最优混合策略p*(q)为:

时,严厉的书记可能会选择查处。我们用p来表示严厉书记选择查处的概率,他的最优混合策略p*(q)为:

我们注意到r直接决定严厉书记的最优策略p*,而下级官员的最优策略q*却取决于r,r通过p对q*间接产生影响。

需要注意的是,这个博弈的贝叶斯—纳什均衡是如何随着r值(书记为严厉型的概率)的变化而变化的,我们讨论如下三种情况:

当 时,书记更可能对腐败采取容忍的态度。无论严厉的书记采取何种策略,下级官员腐败比清廉的预期收益要高。这个贝叶斯博弈表现为表4右侧的博弈(书记为宽松型的)。在此博弈中,一个可能的纯策略均衡是书记选择不查处腐败,下级官员则选择腐败,而严厉的书记总是会惩处腐败但收效甚微。

时,书记更可能对腐败采取容忍的态度。无论严厉的书记采取何种策略,下级官员腐败比清廉的预期收益要高。这个贝叶斯博弈表现为表4右侧的博弈(书记为宽松型的)。在此博弈中,一个可能的纯策略均衡是书记选择不查处腐败,下级官员则选择腐败,而严厉的书记总是会惩处腐败但收效甚微。

当 时,此博弈存在一个动态均衡:严厉书记选择查处腐败,这时下属官员选择腐败或清廉的收益是一样的。但是,只要下属官员以很高的概率选择腐败,那么书记就会坚决查处。

时,此博弈存在一个动态均衡:严厉书记选择查处腐败,这时下属官员选择腐败或清廉的收益是一样的。但是,只要下属官员以很高的概率选择腐败,那么书记就会坚决查处。

当 时,书记更有可能严厉打击腐败。这次的博弈表现为表4左侧的博弈(书记为严厉型的)。此博弈中存在一个混合策略均衡,即书记选择查处腐败的概率为

时,书记更有可能严厉打击腐败。这次的博弈表现为表4左侧的博弈(书记为严厉型的)。此博弈中存在一个混合策略均衡,即书记选择查处腐败的概率为

,下级官员选择腐败的概率为 。

。

根据上述分析结果,我们可以总结得出如下r值对腐败和反腐败的影响。

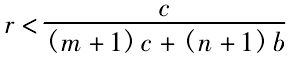

定理3.1:当r值很小时,即 时,严厉书记查处腐败的概率(p*)上升不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

时,严厉书记查处腐败的概率(p*)上升不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

定理3.2:当r值很小时,即 时,即使书记的收益与对腐败的处罚相关,惩罚力度的加大也不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

时,即使书记的收益与对腐败的处罚相关,惩罚力度的加大也不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

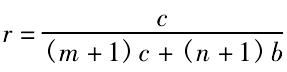

定理4.1:当r很大时,即 时,如果书记的收益与腐败的处罚相关,对腐败惩罚力度的加大会降低腐败的概率(q*)。换言之,前文中的定理2依然成立。

时,如果书记的收益与腐败的处罚相关,对腐败惩罚力度的加大会降低腐败的概率(q*)。换言之,前文中的定理2依然成立。

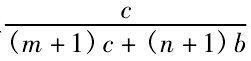

定理4.2:当r很大时,即

时,严厉型书记查处腐败的概率(p*)将随r的降低而降低。

上述四个定理说明查处腐败的可信性是如何与腐败处罚交互影响并进而影响腐败控制的。直观上,定理3.1意味着当大多数官员都对腐败采取容忍态度时,仅靠一小部分官员严厉打击腐败是根本无法遏制腐败的,因为腐败官员被抓的可能性太小。在极端的情况下,即当r=0时,下级官员知道书记对腐败采取容忍的态度,因此他们根本不用担心自己会因腐败而被罚。在这个例子中,(腐败,不查处)就成为双方的最优策略。此外,定理3.2也表明,当严厉官员数量极少时,也即是,当对腐败的实际查处很松时,无论规定的处罚多么严厉,也无论对腐败的处罚是否与书记的收益相关,依靠严刑都无法遏制腐败。

定理4.1表明,当严厉打击腐败的书记占有相当大的比例时,严刑在遏制腐败中就变得有效。而且有趣的是,正如定理4.2表示的,书记对腐败查处的态度越严厉,降低腐败所需要的督查就越少。相反,如果严厉的高级官员较少,那么这些官员就要更频繁地去查处腐败以使腐败保持在较低水平上。例如,当r=1时,博弈就又变成了完全信息博弈。下级官员知道书记不会容忍腐败而且其对腐败查处的行为是可信的。那么书记只要以很低的频率 去查处腐败,就会使下级官员选择腐败或清廉的收益一样。然而,当

去查处腐败,就会使下级官员选择腐败或清廉的收益一样。然而,当 时,即确保下级官员不选择腐败的最小值,在这种情况下,书记则要尽力去查处腐败(即p*=1),从而防止腐败的泛滥。

时,即确保下级官员不选择腐败的最小值,在这种情况下,书记则要尽力去查处腐败(即p*=1),从而防止腐败的泛滥。

总而言之,定理3.1至4.2说明,为了有效控制腐败,一个主要且必须的条件是加强腐败查处的可信度。仅当对腐败查处具有一定的可信性时,也就是当有很多的地方领导都对腐败进行坚决查处时,反腐举措与对腐败的惩处才有可能遏制腐败。在对腐败案件的侦查极其宽松的情况下,无论规定的处罚多么严厉,腐败都不会得到控制。此外,提高打击腐败的可信度还可以减少对腐败日常督查的频率,这实际上降低了反腐的成本。

五、结论:严惩腐败和加强反腐的可信性

本文的主要目的是探讨在什么样的条件下,对腐败的严惩才会遏制腐败。尽管上述分析都是以中国为例展开的,但一些研究发现也适用于其他国家。为了探究这一主要问题,本文首先指出为什么对腐败分子实施的严刑,如死刑,都不足以有效遏制腐败。限于决策论的局限性,现行的研究都从执法的角度来研究这一问题,而没有解释处罚在腐败控制中的作用。通过运用博弈论的分析方法,本文指出仅加大惩罚力度不能真正降低腐败,只能降低腐败查处的频率。这是因为腐败与对腐败的查处过程,是理性的腐败人员与反腐人员之间相互博弈的过程,而非一方决策的过程。为了使对腐败的处罚能有效防止腐败,关键要把反腐官员的收益与对腐败的惩罚联系起来,以提高他们反腐的激励。

本文还进一步探讨了不同类型处罚的政策意义,比较分析了各国对腐败采取的经济和非经济处罚。比较分析与扩展模型说明,当前中国关于腐败处罚的法律规定尚存在一些问题,比如过于强调非经济处罚,而忽略了处罚的其他功能,如弥补社会成本和提高反腐人员的工作激励。中国法律对经济处罚的规定也很模糊,从而降低了法律的效力。最后,考虑到现实中地方领导对腐败的态度不同,文章又分析了在现实情境中腐败查处的可信性与惩罚之间的相互影响。不完全信息的博弈模型表明,保持一定比例的坚决打击腐败的官员,对遏制腐败至关重要。如果没有执法的可信性,对腐败惩罚规定得再严厉也没用。

综上所述,本文建议,要想控制腐败,在政策和制度设计上就必须考虑反腐人员与腐败人员之间的相互博弈。仅运用决策论来分析会导致逻辑上的错误。实际上,提高反腐人员的激励对有效控制腐败很重要。简单依赖严苛的法律和处罚只会对降低腐败产生很有限的影响。提高反腐工作的激励会增加反腐的威信和通过处罚遏制腐败的作用。更具可信力的处罚也将通过降低腐败查处的频率来降低反腐工作的成本。

因此,寻求能够提高反腐激励的政策措施就变得至关重要。如果反腐战线上的官员是负责的而且把腐败视为一种社会损失,那么腐败数额越高,他们会觉得遭受的损失也越大——就更乐意督查腐败。此外,如果反腐官员能从腐败查处中深深获益,他们也会有更大的激励去与腐败斗争。然而,如果这些官员本身就是腐败分子,而且不重视腐败的负面作用,那么与腐败的斗争就很可能失败。在中国,党和政府在经济、政治和意识形态等方面采取措施为地方官员的反腐提供一定程度的激励。这或许就是为什么中国的腐败还没有达到让人无法容忍的极限点的原因。但是这些举措也有一些局限性和负面性,从而降低了严刑遏制腐败的效力。

责任编辑:郑瑜

文章来源:http://www.71.cn/2013/0502/711763.shtml