首页 > 专题 重大事件专题 群众路线教育实践活动 资讯

抗震救灾 践行群众路线的“大考场”

2013年08月07日 10:53

岷县地震发生以后,灾区随处可见党员干部带领群众积极开展自救的场景。记者 吕亚龙

8月5日,由中国青少年发展基金会捐建的岷县中寨镇中心小学新建板房学校已经安装完成。记者 张铁梁

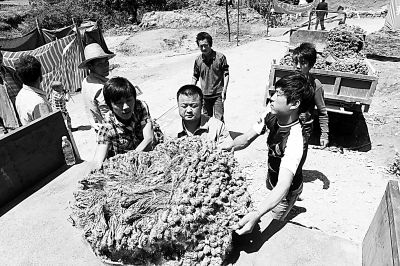

岷县多家药材收购企业主动进村入户收购黄芪、党参等药材,为受灾群众解决后顾之忧。 记者 张铁梁

践行党的群众路线,不是空洞抽象的,而是具体实在的。

当一场自然灾害突然降临的关键时刻,更需要各级党委政府和广大党员干部坚持为民务实清廉作风,坚定地践行群众观点、群众路线,与群众站在一起,给群众以勇气、力量和信心,凝聚起团结战斗的强大力量,夺取抢险救灾的胜利。

7月22日,岷县漳县6.6级地震突如其来,给当地群众的生命财产造成巨大损失;之后,连续降雨引发的暴洪等灾害又让部分地区“雪上加霜”。

抢险救灾,无疑就是在实践中砥砺为民务实清廉的价值追求,坚定践行群众观点、群众路线,开展群众路线教育实践活动的“课堂”和“考场”。

在部署抢险救灾时,省委书记、省人大常委会主任王三运说:“目前正在进行党的群众路线教育实践活动,大家不要认为抗震救灾耽误了这项活动,实际上抗震救灾就是我们进行群众路线教育实践的最好的课堂、最好的载体,用行动征求意见,让群众帮助整改,比坐在办公室里搞活动生动得多、有效得多!”

在党中央、国务院的亲切关怀和有力指导下,在省委、省政府的坚强领导下,在社会各界的大力支援下,在抢险救灾一线,广大党员干部奋不顾身、夜以继日地工作,正是对党的宗旨的最好诠释,正是对群众路线的生动实践。他们的行动温暖着群众,凝聚着人心,密切着党群干群关系,书写出了教育实践活动的合格答卷。

(一)人民的生命高于一切。

人民是天,没有比人民更高的;人民是地,没有比人民更深厚的。

这不是一句挂在嘴上的空话。

2013年7月22日,7时45分,岷县漳县6.6级地震袭来,地动山摇。人们在惊恐中,眼睁睁看着地震无情地摧毁他们的家园,夺去亲人的生命。

一片片废墟上,弥漫着悲痛与无助。

灾情就是命令!

在地震发生后的短短几分钟内,一场气壮山河的生死救援紧急展开。党中央、国务院,省委、省政府,全省各级党委、政府,每一个党员干部都与受灾群众血脉同搏、心手相连。

习近平总书记在第一时间打电话询问灾情,对做好抗震救灾作出重要指示。李克强总理打电话了解灾情,提出了明确要求。

省委、省政府立即启动地震应急Ⅱ级响应,并成立省政府抗震救灾指挥部和抗震救灾现场指挥部。

省委书记王三运、省长刘伟平第一时间紧急赶赴省地震应急指挥中心,了解灾情,安排部署抗震救灾。

“把抢救生命作为首要任务,千方百计组织救援”“科学施救,最大限度减少伤亡”,这是党和政府把群众生命摆在最高位置的庄严承诺。

一时间,全省上下紧急动员,前方后方同心协力,各地区各部门各方面以灾情为最高命令、以救灾为神圣使命,紧急行动,患难与共,凝聚起抗震救灾的强大合力。

这一切,都源于滚烫的为民之心、沸腾的为民血液。

这一切,都源于每个党员干部身上沉甸甸的责任。

这一切,都源于对党的群众路线始终不变的坚持。

(二)越是群众遇到困难的时候,党员干部越要和群众在一起。

经历了生离死别,一瞬间痛失家园,岷县漳县地震灾区原本就贫困的群众陷入痛苦之中。

他们最需要安慰,最需要鼓励,最需要帮助。

灾情重,救援急。

危难时刻,党和政府与灾区风雨同舟,党员干部与群众生死与共,是全心全意为人民服务宗旨意识的具体体现,是坚持党的群众路线的最好证明。

我们看到——

解放军、武警、公安快速反应。震后10分钟,兰州军区启动应急机制,主动请缨,调集救援力量开赴灾区。

王三运、刘伟平在对抗震救灾进行紧急部署后,立即奔赴救灾一线指挥。汽车向着灾区飞驰,急促的颠簸并没有使行进的速度放慢。因为,心急如焚。

按照省委、省政府的部署,各部门各单位紧急行动,各级干部立即奔赴现场。

交通、水利、电力、通信,一支支工程部队,逢山开路、遇水架桥。地震、民政、卫生、国土、住建等部门的救灾队伍,密切协作,投入救灾。

医务人员源源不断赶赴一线,建立流动医疗点,救治受伤人员,及时转运重伤员。

6万多名双联干部迅速向灾区集结,将帐篷、食品、矿泉水等救灾物资源源不断送到受灾群众手中。

一个个急促而紧凑的时间刻度,清晰地记录了党和政府对生命的尊重、对人民的责任。

灾后22小时,岷县重灾村的通村道路全部打通。

灾后25小时,所有饮水工程损坏的村子都设立了临时供水点。

灾后34小时,所有损坏的电网台区和通讯基站全部恢复运营。

“一切为了灾区,全力支援灾区”。震后几天的抢险救灾再一次证明,越是在危难时刻,党员干部就越要发挥出中流砥柱的作用;越是在危难时刻,就越要把人民群众放在第一位。

群众热切期盼着干部,干部深情关爱群众,彼此的心跳同步、脉搏共振、情谊交融,心底都在感动,感情都在升华。

在抗震救灾的生动“课堂”,党员干部用全心投入、用真心学习,接受教育;在抗震救灾的特殊“考场”,党员干部用实际行动作答、用过硬作风作答,服务群众。

(三)灾区现场就是践行群众路线的主战场,群众需要就是各级干部努力的风向标。

在危难时刻,党员干部和群众手拉手、肩并肩、心贴心,一起面对、一起抗击、一起战斗。

地震摇塌了房屋,摇倒了院墙,阻断了道路,切断了通讯。

“干部必须克服一切困难到每一个村里去,摸清灾情,带领群众开展自救,不能漏掉一个村、一个人”。

这是党和政府的号召和命令,也是党员干部的责任和使命。

汽车进不了震中,王三运、刘伟平就下车徒步行进。从马家沟村到拉路村,再到永星村,都是崎岖的山路。

一身热汗,两腿泥泞。

握着受灾群众的手,告诉群众不要怕,有党和政府大力支持,有党员干部并肩战斗,灾难一定能够战胜。

“我们一起战胜灾难。”这是废墟上的庄严承诺。

见到干部,受灾群众的热泪夺眶而出,因为有了依靠;他们与干部一起行动起来,奋力自救,因为有了力量。

灾区群众决非孤立无援,党员干部是最坚实的依靠。他们永远冲锋在前,不会轻言放弃。他们不怕苦、不怕累、不怕险、不怕难,群众有需要就站出来、冲上去。

抗震救灾再一次见证:哪里灾情危急就向哪里冲锋,哪里有受灾群众就向哪里集结,这就是党员干部不悔的选择!

(四)心里时刻装着群众,在灾难面前才义无反顾。

把自己的生死置之度外,是因为心里时刻装着群众,怀着对群众无限的爱。

当灾难来临的时候,这种集聚在心的爱瞬间迸发。

在救灾一线,党员干部用责任和爱与死神竞速,从废墟里搜寻生命迹象,争分夺秒救援被埋人员。

地震当天,下午5时许,在梅川镇永星村,还有4名群众没有找到,他们或许就在那片废墟下的某处。

参与救援的部队官兵、地方干部无比焦急,虽然已经搜寻了一整天,但还是没有结果。

看着群众脸上挂满泪水,没有一个人放弃。

这样的场面,让人真正理解了什么叫“把群众当亲人”。

在救护车急促的警报声中,一个个伤员被送到医院。医护人员几乎一直都在跑着,因为伤情急如星火,不能停下来,不能慢下来,因为心里有对人民的高度责任感。

一位叫石彩霞的孕妇,倒塌的房屋压折了她的右腿。保孩子还是保腿?能不能“两全其美”?

医护人员反复诊断,论证,一个个方案建立后,又一次次地被推翻,他们在“两难”之上力求“两全”。在省领导的亲自关心下,在多名省内顶级医学专家的共同努力下,石彩霞的孩子和腿都保住了,她的眼睛里闪动着希望的泪花。

这晶莹的泪光里,映照出对群众的无比关爱:地震已经给许多家庭带来了不幸,我们要尽最大努力,不让他们再次受到伤害。

灾难面前,各级党员干部用力量传递着力量,用真心付出积累着为民的厚度。

(五)在救灾一线解决问题,就是破除“四风”问题最好的方式。

在灾难面前,如果有形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”问题,将更加危险、更加有害、更加令人深恶痛绝,也会更伤群众的心。

救灾中,能不能坚持领导带头、率先垂范,直接决定着群众对抗震救灾工作是否满意,也直接影响着群众对教育实践活动的评价。

我们欣喜地看到,在救灾现场,各级领导干部靠前指挥深入一线解决具体问题。岷县麻子川乡乡党委带领乡、村、社干部第一时间奔赴各村查看灾情,确保了全乡范围内无一群众死亡,群众财产得到了最大限度的转移和安置。

地震发生时,岷县西江镇哈岔村党支部书记方尕木正在村支部值班,尽管自家房屋也受损严重,但他弃之不顾,立即组织疏散群众,成立抢险救灾分队,分头救助受灾群众。

山太高,路太险,车辆无法到达。党员干部、部队官兵就用手提肩扛,把受灾群众急需的救灾物资送到每一个人手中。

不管是白天,还是黑夜,没有人放弃。因为,他们心里明白,还有许多受灾群众没有地方住,没有饭吃,没有水喝。

震后当晚,对于很多人来说,是一个不眠之夜。

那一夜,深深地铭刻在梅川镇永星村的群众心里。夜色下,党员干部和官兵撑起20多顶帐篷,让老人和孩子住了进去。

为了及时解决受灾群众的生活困难,一个村安排了两到三名驻村干部,他们和群众一起住帐篷,吃方便面,工作事无巨细,一丝不苟,很少有时间坐下来休息。

刚开始,帐篷少,好几户人挤在一起,驻村干部就不停地催促调运;没有开水,方便面没办法吃,驻村干部就按照群众的意愿,申请调运炉子和煤;看到群众顿顿都是方便面,驻村干部又想方设法从乡镇给群众免费送来手工凉面……

下雨了,为了让群众能安心睡觉,驻村干部就去巡查隐患点;一旦发现有险情,立即转移群众,往往自己已经被雨湿透了衣襟……

由于各级干部的辛勤付出,灾区群众的基本生活得到有力保障。

(六)救灾工作是否有力、有序、有效,考验着党员干部的能力。

当地震震碎家庭,哀恸穿透心灵,生者如何在痛楚中重燃希望、珍重前行?日子该怎样继续?

群众将希望都寄托在党员干部身上。

党员干部誓言决不辜负群众的期望,勇敢地扛起了重担。

责重山岳,能者方可当之。具备了一定的素质和能力,才能胜任一定的岗位和职责;担负的责任越大,就越需要提高履责能力。

能否科学救灾?考验着党和政府的决策,也考验着党员干部的能力。

“抢救生命、救治伤员、救灾物资发放、次生灾害防范”……以受灾群众为重,每一项抗震救灾工作部署有力有序有效展开。

每天,省抗震救灾指挥部和现场指挥部都要召开一次或者两次会议,专门研究解决救灾过程中出现的困难和问题。

而这些困难和问题,无一不是和受灾群众息息相关。

当物资发放不到位时,指挥部会立即作出决定,加快救灾物资的调运速度,保证群众有水喝、有饭吃、有地方住。

当降雨来临之前,会议专门对山洪防范和地质灾害隐患排查进行部署,严防出现“灾上加灾、雪上加霜”,确保群众生命财产安全。

当废墟清理和危房拆除工作开始时,明确要求要先对损失进行科学评估,群众认可后才能清除,对清理出来的粮食和贵重物品要登记在册。

每一项决策部署都在第一时间,通过党员干部落实到受灾群众身上,把党和政府的关怀送到每一个受灾群众的心里……

这些,都清楚地表明,在重大灾情面前,党和政府始终坚持人民利益高于一切,党员干部始终践行党的群众路线,急群众之所急,解群众之所难。

(七)抢险救灾,是锤炼干部的“大课堂”和“大考场”。

困难是阻挡弱者的高山,也是冶炼勇者的熔炉,更是砥砺强者的磨石。

王三运说,抗震救灾就是检验我们贯彻落实群众路线的考场,展现党和人民血肉联系的平台。党员干部要以良好的作风保障抗震救灾工作,以抗震救灾的实际成效检验、落实和展现为民务实清廉的形象,全力以赴打好抗震救灾这场硬仗。

刘伟平说,要在抢险救灾中提高党员干部的宗旨意识和为人民服务的能力,真正承担起带领群众战胜灾难的重任。

经受住抗震救灾的洗礼,才是有责任有担当的好干部。

曲志龙还很年轻,但有着钢铁般的意志。地震发生的前一天,他可爱的女儿才刚刚出生。由于参加抢险救灾,曲志龙没有时间回家看孩子,只能抽空看一眼手机里妻子传来的女儿的照片,又投入到救灾工作当中。

在灾区,像曲志龙这样的党员干部还有很多。他们英勇地站在抗震救灾最艰苦的一线,用实际行动证明了自己,也让我们看到了什么叫追求、什么叫勇气、什么叫凝聚。

还有一群联村联户干部。得知岷县漳县发生地震,立即把双联工作重心转向抗震救灾。一位双联干部说:“自从联村联户以后,我们帮扶的贫困户就成了我们的亲人,全家人都多了一份牵挂。”

还有一群最基层的村干部,他们同样遭受了地震的打击,但领救济、发帐篷、住板房,他们朝后让;挑重担、克难关、解纠纷,他们往前冲。

记得,一位到汶川震区考察过的外国友人曾经感慨:“有一条‘经’我们很难取走——你们有这么多勇于献身的中共党员。”

(八)不是每一个党员干部都要冲锋在抗震救灾一线战场,只要坚持一切以群众为重,照样可以在各自的岗位上做出贡献。

灾难发生后首要也是最重要的一点就是抢险救灾。但直接参与抢险救灾的人毕竟是少数。

地震发生以来的日日夜夜,无数人用自己的行动诠释了天塌地陷时的人间大爱,定格了山河破碎后的温暖瞬间。

发电慰问、捐款捐物,甚至送一句温馨的祝福,发一条关切的微博,都能给正在承受巨灾之痛的人们和奋战在一线的勇士,以慰藉、以信心、以勇气、以力量,这是一种战胜灾难不可或缺的巨大精神元素。

7月28日上午10时,岷县漳县6.6级地震遇难者哀悼仪式在岷县举行,汽车停行鸣笛,防空警报拉响,行人驻足默哀,表达对遇难同胞的深切哀悼。

默哀,不仅仅是一种仪式,更重要的是通过这种方式,激发内心对生命的尊重和对群众的关爱,也是更多的远离地震灾区的人们表达关爱的最好方式。

“如果你是一滴水,你是否滋润了一寸土地?如果你是一线阳光,你是否照亮了一分黑暗?如果你是一粒粮食,你是否哺育了有用的生命?如果你是一颗最小的螺丝钉,你是否永远地坚守着你生活的岗位?”

“我是一个兵,来自老百姓”,我们在群众中,我们和群众在一起。这些元素汇聚在一起,就是团结一致、众志成城的精神,就是无坚不摧、战无不胜的力量。

(九)重建家园,党员干部还需要继续努力。

虽然抗震救灾已经取得阶段性胜利。但随着工作重心的逐步转移,任务更加艰巨。受灾群众的安置牵动人心,恢复重建异常繁重……打胜抗震救灾这场硬仗,需要真情更需要实劲。

事实上,震区原本就很贫困,猝不及防的震灾,让受灾群众的生活更加困难,灾后重建任务异常艰巨。

这不是一场战争,但胜似一场战争。

我们的制胜之道是坚持群众观点、群众路线,从群众中来,到群众中去,相信群众、依靠群众、服务群众。用为民务实清廉的好作风,保证科学、高效、落实的执行力,坚持一手抓抗震救灾工作,一手抓经济社会发展,把抗震救灾精神转化为自力更生、艰苦奋斗、重建家园的坚定意志和坚定行动,赢得抗震救灾和灾后重建的全面胜利。

王三运日前在宕昌县、卓尼县检查指导抗震救灾工作的间隙,就开展群众路线教育实践活动面对面征求基层干部群众的意见建议时指出,要把征求意见建议同抗震救灾紧密结合起来,把反对“四风”问题同抗震救灾紧密结合起来,把务求活动实效同抗震救灾紧密结合起来,以优良的作风夺取抗震救灾的全面胜利,以优良的作风推动建设幸福美好新甘肃、同全国一道建成全面小康社会奋斗目标的实现。

我们的脚步不会停留——建设一个更加幸福美好的新家园,这是大家共同的愿望。

我们相信,在不久的将来,一定能用我们的双手建设一个更加美好的新家园。

责任编辑:徐晶晶

文章来源:http://www.71.cn/2013/0807/726610.shtml