首页 > 特稿 国际热点启示

辨析中欧经贸大棋局

2014年03月31日 12:36

在中国国家主席习近平访问欧洲之际,中欧经贸务实合作无疑是最引人关注的亮点之一。中国加入世界贸易组织(WTO)后,中欧经贸关系呈现“爆发式”增长,贸易、投资、人文交流齐头并进。伴随着欧盟和中国各自的改革向前推进,中欧在实现各自经济发展目标的同时将拥有广阔的合作空间。

互利合作显成就

欧盟已连续十年保持中国第一大贸易伙伴地位,中欧间每天的贸易往来约达15亿美元,连续三年双边贸易额超过5000亿美元。中国商务部部长高虎城在今年两会期间说,去年中欧双方贸易额高达5662亿美元,比1975年建交时增长了235倍。

欧盟不仅是中国坚实的贸易伙伴,也是中国资金和技术的重要来源地,欧盟平均每天在华新投资设立的企业就有3到4家。据中国商务部网站数据,今年1月至2月,欧盟28国对华投资新设立企业188家,实际投入外资金额10.46亿美元。去年全年,欧盟28国对华投资新设立企业1523家,实际投入外资金额72.14亿美元,比前一年增长18.07%。

中欧人文交流机制已成为继高层经贸对话机制和战略对话机制后的“第三支柱”,中欧间每天往来人次近2万。欧洲理事会主席范龙佩在接受新华社记者专访时表示,进一步增进双方相互理解的最有效途径就是促进双方人员交往,目前每年有600万人往来于欧盟和中国之间。

欧盟与中国的人口加起来超过世界总人口的四分之一,近年来双方交流不断增加,涵盖科教文卫等诸多领域。2011年是“中欧青年交流年”,2012年是“中欧文化对话年”,随着人员往来日渐密切,双方了解程度必将不断加深。

欧盟委员会负责教育、文化、语言多样性及青年事务的委员安德鲁拉·瓦西利乌说:“我们希望延续并扩大中欧之间的人文交流项目,让更多利益相关者参与进来,特别是高等院校和文化创意产业等,进一步推动相互理解与合作。”

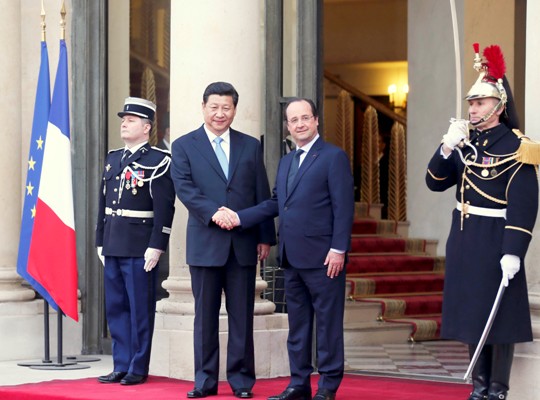

(图片:3月26日,国家主席习近平在巴黎同法国总统奥朗德举行会谈。)

改革路上求共赢

在国际金融危机过后,中欧经贸关系的发展也面临转型升级压力,尤其是如何妥善处理贸易纠纷,以及从传统贸易领域向投资领域发力转型。因此,强化中欧经贸合作除了对巩固和改善现行国际秩序不可或缺之外,对中欧各自经济更平衡持久发展也至关重要。

最近,中欧葡萄酒贸易争端顺利化解,而去年最终达成妥协方案的光伏业争端也已逐步平息,这显示出中欧在贸易领域的危机化解能力正在快速提升,而这种能力提升的背后除了谈判技艺的成熟之外,还有赖于经济“再平衡”,尤其是中国政府致力于经济转型升级、减少对出口依赖的努力。

欧盟委员会负责内部市场与服务的委员米歇尔·巴尼耶此前曾表示,随着欧盟和中国各自改革的推进,确保不在贸易、监管、财政和货币领域造成新的不平衡至关重要。中国和欧盟在全球经济再平衡过程中发挥关键作用。

而本次中国领导人访欧,还有望推动中欧双边投资协定(BIT)谈判,这对于解决中欧目前重贸易、轻投资的不均衡现状至关重要。对此,范龙佩表示:“欧盟认为欧中双边投资协定谈判应该尽快进行。”

后危机时代的欧洲经济依然复苏乏力,例如汽车和装备制造等传统行业由于欧洲市场萎缩而日趋艰难,因此急需来自东方的市场和资金。而中国经济眼下也正处于换挡增效、转型升级的关口,也需要借力欧洲的技术和品牌优势。对此,德国智库墨卡托中国研究中心总裁韩博天对新华社记者说,这样的双边经贸关系可被视为是“完美的共生关系”。

德国柏林自由大学政治经济学博士、中欧投资专业人士史欣对新华社记者进一步解释说,和美国强于金融不同,欧洲尤其是德国在制造业方面的产业优势非常明显,因此中欧的产业互补性很强。此外由于欧洲很多传统企业规模不大,又较易受外部市场波动影响,因此给中国企业的投资并购提供了众多机遇。

(图片:3月23日,国家主席习近平在荷兰同荷兰国王威廉-亚历山大共同出席中荷经贸合作论坛开幕式并致辞。)

拓展合作新空间

按照各自的经济发展战略,中国提出到2020年全面建成小康社会,而欧盟也正加紧实施“欧洲2020战略”。范龙佩表示:“欧盟和中国面临的各种经济挑战在很大程度上是类似的。”因此,双方在实现各自经济发展目标的同时将拥有广阔的合作空间。

3月25日,在对法国进行国事访问之际,习近平在法国《费加罗报》发表了署名文章。文章说:“当前,中欧都处于各自发展的关键阶段,中欧关系面临新的发展机遇。双方要不断深化金融、基础设施建设、新型城镇化、新能源、科技创新、节能环保等领域互利合作,加速中欧投资协定谈判步伐。”

总部位于米兰的大公欧洲资信评估有限公司(简称大公欧洲)德籍总经理毕伍福近日说:“得益于中欧合作的加强,中国投资组合中,欧洲市场所占份额将不断增长。”大公欧洲发布的分析报告称,随着中国提升国内工业基础的需求日益增长,以及中国避免过分倚重美国和美元金融工具,欧洲市场将吸引越来越多的中国投资。

分析人士普遍认为,城镇化是中国扩大内需的最大潜力所在。而目前欧盟有约四分之三的人口生活在城市及周边地区,其在城镇化理念、规划、技术和管理方式上独具特色,经验丰富。因此,中欧双方无疑可以在城镇化建设方面进行更多合作。(完)

(转载请注明来源:宣讲家网站71.cn,违者必究。)

责任编辑:蔡畅

文章来源:http://www.71.cn/2014/0331/764430.shtml