首页 > 文库 理论观点荟萃

北京:共襄盛举 协商民主发明的踪迹

2014年10月06日 19:41

1949年1月,已经来到解放区的沈钧儒(左二)、李济深(左三)、郭沫若(左五)等在沈阳观看秧歌表演。

政协会议召开期间,周恩来叫人特制一把可以抬人的藤椅,供年老行动不便的司徒美堂乘坐。

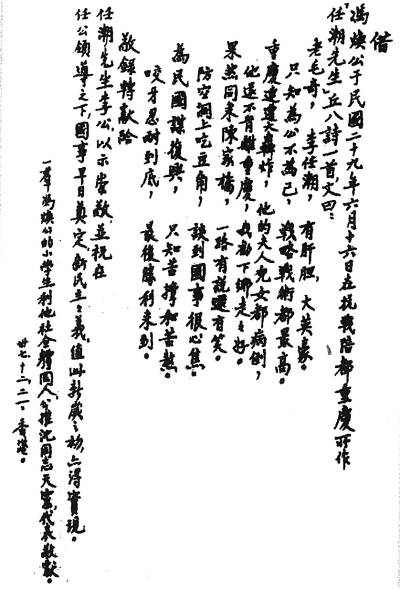

李济深记录其北上参加新政协经历的日记一页

协商民主,外国政坛听起来十分惊奇,在中国,却是愈行愈兴,而且正在走向制度化,成为世界上一种独特的政治文明形式。中国为何重视协商民主?这要从共和国的诞生说起。在中华人民共和国成立65周年之际,让我们回放历史的镜头,寻找协商民主发明的踪迹。

1949年9月21日至9月30日召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,执行全国人民代表大会职权:中国人民政治协商会议宣告中华人民共和国的成立;制定代宪法的《中国人民政治协商会议共同纲领》;确定国号、国都、纪年、国歌、国旗、国徽;组织中央人民政府,选举中央人民政府主席、副主席、委员;授权中央人民政府筹备并召开全国人民代表大会。会议闭幕次日,1949年10月1日中华人民共和国开国大典在天安门广场举行。

原来,中华人民共和国的诞生,来自“协商”。

■中国共产党举起的“政治协商”这面民主大旗,何以成了众望所归

这“协商”二字,其实是个共同发明。

1945年8月,漫长的14年抗日战争终于取得胜利,全中国的老百姓殷切期盼和平,中国政坛的两大力量国民党和共产党也开始谈判。与此同时,除原有的中国民主同盟外,重庆、上海、广州等地,又新建多个党派。一时间,召开党派会议,推动民主政治,成为舆论主流。开会总要有个名目,时称“政治会议”。政治会议召开时,国民党代表王世杰提出加上“协商”二字,颇得各方赞赏。于是,中国有了“政治协商会议”。

“政治协商会议”,一个世界政治史上从来没有的机构,由中国人创新而生。

这个发明,又是中国各党派协商的成果。经过数十次会议,政治协商会议达成改组政府、整编军队、和平建国纲领、国民大会、宪法草案等五项决议案。

政治协商给中国带来和平建国的希望,在全国人民中享有极高的声望。可是,执政党却反悔了。国民党舍不得与其他党派分享权力,蒋介石在会后不久就撕毁政协决议,发动内战,后于1947年取缔了中间党派民盟。

1948年5月1日,“国民大会”在南京闭幕,蒋介石当选中华民国总统。

同日,中共中央在河北西柏坡发布纪念五一劳动节口号,号召“打到南京去,活捉伪总统蒋介石”!共产党正在战场上同国民党生死拼杀,喊出这些口号毫不奇怪。但是,这五一口号中有一条却十分新鲜:“各民主党派、各人民团体及社会贤达,迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”

国民党的国民大会,只有青年党、国社党等个别党派参加,而民革、民盟等民主党派却响应了共产党。蒋介石的国民大会,尽管走着民主政治的程序,却没有民主政治的实质,就成了一出独角戏。这时,中国共产党再次举起政治协商这面民主大旗,就成了众望所归。

■“正式代表”与“候补代表”之争:从抱怨到心悦诚服

在会议代表的人选上,筹委会一组反复斟酌,全面考虑,函电往返,会见面谈,对相关人士做了大量的沟通工作,使一些对代表安排持异议的人,最终心悦诚服。这其中有一个很生动的例子。

中国民主同盟的中央委员兼宣传部部长叶笃义,被筹委会安排为参加新政协的民盟代表单位的候补代表。他当时已经来到北平,住进了北京饭店,他得知自己被安排为候补代表后,心里老大的不高兴,向统战部表示了抱怨的情绪。

身为统战部长、筹委会一组组长的李维汉随即约叶笃义谈话,心平气和地对他做了解释。叶笃义被安排为候补代表,是出于他在民盟代表团中是年龄最小、资历最浅的考虑。叶笃义听了心里还是不太服气,辩解说在其他代表团正式代表中还有比他更年轻、资历更浅的人。

李维汉耐心地说:各单位有各单位的标准,不能简单地横向比较。有一些人在这一单位可能是正式代表,若放在另一单位就可能是候补代表。他以中共单位的情况为例说,中央统战部副部长徐冰、秘书长齐燕铭也是候补代表,但要把他们两个人放在其他任何单位中,就不可能不是正式代表。

接着,李维汉又说:正式代表和候补代表的差别只在于表决权的问题,新政协会议的主要精神在于协商和反复讨论的过程,不论代表还是候补代表,都可以积极参与畅所欲言,而不在于最后的表决形式。听了李维汉的一番长谈,叶笃义感到他的态度诚恳,内心逐渐平静了下来。

就这样反反复复、耐心细致地做工作,李维汉带领的一组,苦干了三个月,终于拿出了一份参加新政协第一届全国会议的单位和代表名单。参加新政协第一届全国代表大会的单位45个,代表及候补代表662人。

■昔日战场上的对手,两年后同为代表聚首怀仁堂

当毛泽东在开幕词中宣布“占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了”的时候,作为会议主席团成员的中国人民解放军第四野战军代表刘梅村感到无比激动。同时他发现,他和一位他虽不熟悉,却早就知道的人,正坐在同一屋檐下,共同讨论着同一的议题。

这位他熟知却不熟悉的人,就是曾任国民党第71军军长的陈明仁将军。此刻的陈明仁作为特邀代表,也从湖南被邀请来北平参加新政协第一届全体会议,这让刘梅村的思想受到很大震动。

那还是在1947年夏季的东北战场上,陈明仁是国民党军队驻四平的守将,而刘梅村则是中国人民解放军攻打四平城的尖兵。当时,刘梅村是“顽强冲杀连”的政治指导员,他带领自己的连队在5天内执行了5次主攻城池的任务。

也是在那次攻打四平的作战中,刘梅村身上多处负伤,最后因流血过多而失去了知觉。想不到两年之后,一度在战场上拼死厮杀的对手,竟然同聚怀仁堂,共商建国大计。

这小小的一个巧合,反映了人民革命事业的伟大胜利和共产党统一战线政策的巨大威力,反映了中国共产党的高度号召力和凝聚力;同时也显示了人民政协具有广泛的代表性。

从战场上的拼死血战,到同坐桌旁和颜悦色交谈,刘梅村思想的弯子转得还不算艰难,但并不是所有的人,都能很快适应这样的变化。

据少数民族代表天宝回忆,即便是在新政协第一届全国代表大会正式开幕之后,仍然有一些身为共产党人的代表,不太愿接触民主人士,对国民党起义将领更为反感,连吃饭也不愿意和这些人同坐一桌。

的确,那一时期有一些共产党人,甚至连一些民主人士,都对邀请国民党的爱国高级将领参加新政协会议都怀着抵触情绪。战场上的兵戎相见,双方都付出了血的代价,不是轻易就能淡化的。

因此,毛泽东在进京前召开的中共七届二中全会上就指出:“必须反对右的迁就主义和‘左’的关门主义或敷衍主义两种倾向。”他还诙谐地批评了那些难以克服关门主义态度的人:“先对蔡廷锴吐口水,再同他握手,那是一种拒人千里之外的握手,是孤家寡人的政策。”

■“我们必须学会同他们共事”

在那冒险北上的轮船上,李济深写下一句题词——“同舟共济!”

同行者纷纷签上自己的名字。奔向政协的艰难旅程,使来自不同党派的人们结成了战友关系。

这新政协来得艰难,代表们不再计较谁是执政党,谁是参政党,就连罗隆基也不再坚持做反对派。代表就餐的餐厅摆满大圆桌,哪桌凑够八个人就开吃,不分党派,不分高低,有如圆桌会议。

这种平等的协商生活,让人觉得新鲜有趣,只是,柳亚子还有牢骚。

柳亚子的牢骚,其实不只是食无鱼行无车,而是参与协商的权力。民革中央确定的筹备委员6人名单,其中没有柳亚子。

柳亚子支持共产党的时候,那李济深还在清党反共,凭什么当民革主席?柳亚子受到毛泽东邀请的时候,那傅作义还在国民党战犯的名单上,凭什么并坐开会?

不光民主党派的左派有牢骚,有的共产党员也有看法。华东代表团传出一句怪话:“早革命不如晚革命,晚革命不如不革命,不革命不如反革命。”政协会议的中国共产党党团专门召开内部会议,纠正关门主义。有的党员说了:什么民主党派,不过就是一根头发,拔了就拔了!毛泽东生气了:不是一根头发,是一把头发!周恩来痛批:你虽然是老革命,但现在不准别人革命,你就落后了!人家过去不革命但是现在革命了,人家就比你进步!

周恩来在新政协筹备期间就反复向党内的同志讲:“民主人士对于孤立蒋介石所起的作用很大,我们必须学会同他们共事。我们不能以为,天下是共产党打下来的,我们是主人,是我们请你们来开会的。”他还说:革命胜利后必须加强同党外各界民主人士的合作。

■毛泽东接过这厚厚的一册,掂掂分量,感叹:“这就是一部天书嘛!”

华东野战军司令员兼上海市市长陈毅搬家了,搬出房间不够的六国饭店,给后来的政协代表腾房子。

住进陈毅房间的后来代表,正是不久之前还是反革命战犯的人物——傅作义。傅作义促成北平的和平解放,为人民立了大功,理应受到尊重。

参加首届政协会议的范围越来越宽,开始划线是1948年响应五一口号的民主党派,戏称“第三方面”。后来又增添了“第四方面”——战场起义的国民党军政高官。政协代表的代表性越来越宽,毛泽东还在追问:有没有前清的翰林?有没有满族代表?

1948年秋,共产党与到达解放区的民主党派商定,新政协由30个单位180人组成。后来,新政协增加代行全国人大职责,就需要扩大,以广泛代表全国各民族、各民主阶级、各民主党派、各人民团体和一切爱国民主力量。这样,新政协代表共分五类:党派代表、区域代表、军队代表、团体代表、特邀代表,尽量照顾到各个方面。

中国人民政治协商会议第一次全体会议,共45个单位,正式代表585人,候补代表77人,总共662人。共产党、民革、民盟三个较大党派名额都是正式代表16人,候补代表2人。662人中,共产党员约占44%,工农代表与无党派人士约占26%,各民主党派约占30%。若以党员总数计算代表比例,各民主党派的份额比共产党还高。

周恩来连夜把名单送到菊香书屋。毛泽东接过这厚厚的一册,掂掂分量,感叹:“这就是一部天书嘛!”

说来复杂的政治,其实也简单:敌人越少越好,朋友越多越好,人多好协商啊。

■首届政协会议,要决定建立新中国的诸多重大事项,这就免不了争议

当时正是学习苏联的热潮,政治制度上也在学。那么,要不要照搬苏联的联邦制?代表们反复讨论,中国的民族聚居状况同苏联不一样,中国是小聚居大分散,不宜采用加盟共和国方式。于是协商决定,中国采用民族自治制度。

按照票决民主的规则,多数通过的议案即可生效。可程序总是有空子可钻,多数派可以搞强行通过,少数派可以搞拖延表决,拖得什么都搞不成。中国的首届政协会议,没有搞多数强行通过,总是充分尊重各种意见包括少数意见、个别意见。首届政协讨论的重大问题,从程序上,总是反复协商,达成共识后再付诸表决。国号问题,专门召集七十岁以上的委员讨论,因为这些老人对中华民国有感情。最后大家同意法学家张奚若的建议——“中华人民共和国”。有人补充建议,可以在“中华人民共和国”之后加个括号:(简称中华民国)。这项建议当时没有引起重视,据说,毛泽东后来后悔了。

首届政协代行全国人大职权,决定新政府的组成,这样就有一个人事问题。人事问题,往往是政治争议的焦点——权力分配。

六国饭店的咖啡厅热闹起来,代表热议:Doctor罗和外国关系熟,可以当外交部长。罗隆基得意地叼着雪茄,不置可否。黄炎培躲到胡同里的家宅,不肯入阁。周恩来两次家访,力邀熟悉工商界的黄炎培出任副总理。另有个党派首领闹情绪了:民建可以出个副总理,我党为何只能当副部长?司徒美堂向后辈抡拐杖:孙总理让我们功成身退。

在首届政协代表中,中国共产党代表和拥护中国共产党的工农代表稳居多数,可是,有的干部却不放心票决。毛泽东要求与会的中国共产党党员选举时一定要保证民主人士的票数,共产党少几票没关系。选举的结果是,在中央政府的组成人员中,民主党派成员占三分之一。

有文章不赞成这个比例分析:在这些民主党派成员中有些人是中国共产党特别党员。其实,这些人大多是民主党派的创党成员,有的是后来秘密加入共产党。因此,在民主党派内部,始终将他们看作自己人。跨党现象,中国政界所在多有,国民党甚至搞过清党。值得注意的是,中国共产党并未在民主党派中设立党组。

■协商民主,已成为中国人民民主的重要形式

首届政协完成了建国使命,有人主张,在普选成立全国人民代表大会之后,政协就应消亡了。毛泽东却提出,政协作为党派协商的机构,应该长期存在。

中国出兵朝鲜,也曾进行各党派的秘密协商。李济深、蔡廷锴等坚决主张打,也有人顾虑美军的实力太强。最终,中国共产党与民主党派领袖正式协商,发布联合宣言。“朝鲜的存亡与中国的安危是密切关联的,唇亡则齿寒,户破则堂危。”这份黄钟大吕的宣言,由留美归来的罗隆基起草。

1954年全国普选,全国人民代表大会成为最高权力机构。与此同时,全国政协依然存在。有人建议实行两院制,以政协为上议院。这种设想虽然没有得到采用,但政协在中国政治生活中依然不可或缺。其时人大没有常委会,而政协的活动却经常进行。中国的党派政治关系,确定为“长期共存,互相监督。”

凡属重大决策,必须事先经由各党派协商。这种决策方式,到改革开放的年代,逐步实现制度化。

这世间颇有些文化成果,像基因一样,贯穿历史,直抵未来。1949年建国时创立的国家政治体制,一直沿用至今;那时创造的政治运作方式,也被今人称为“协商民主”。

习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话中指出,协商民主是中国社会主义民主政治中独特的、独有的、独到的民主形式,深深嵌入了中国社会主义民主政治全过程。应该说,如今协商民主,已成为中国人民民主的重要形式。

阅读延伸

亲历者日记中的

开国纪事

作为新政协会议代表的民主人士躬逢盛会,亲历开国一幕,并从不同的角度,以不同的文字风格在私密性最强的日记中记下了参与第一届政协会议的点点滴滴。

记下每个人发言精确时间

竺可桢(时任第一届政协会议中华全国教育工作者代表会议筹备委员会代表)

竺可桢日记记下了每个人发言的准确时间:

毛泽东18分钟,刘少奇14分钟,宋庆龄12分钟,何香凝15分钟,高岗18分钟,陈毅5分钟,黄炎培11分钟,李立三16分钟,赛福鼎连翻译16分钟,张澜11分钟,程潜9分钟,华侨代表84岁老人司徒美堂连翻译13分钟。发言者中宋庆龄、程潜是特邀代表,陈毅是解放军代表,黄炎培是民建代表。

9月24日政协全体会议发言者中: 以农民团体代表李秀贞发言最为率直,周信芳即麒麟童说话如在演剧,刘晓讲得最长,陈明仁讲反正经过最坦白……

新疆代表献旗空气十分热烈

徐铸成(时任第一届政协会议中华全国新闻工作者协会筹备会候补代表)

9月24日的政协全体会议上各单位代表共22人发言,徐铸成日记说:

休息时,新疆代表献旗,并向毛主席献民族袍及民族帽,空气十分热烈。最使全场惊奇者,吴奇伟发言末,举手高呼“中国国民党万岁!”盖原拟喊“中国共产党万岁!”因过去习惯,脱口而出也。此“精彩”录音,定不能编入广播矣。

与毛泽东同游天坛

张元济(时任第一届政协会议特邀代表)

前清翰林、出版巨擘、时年83岁的张元济作“一九四九年赴会日记”,记载了其与毛泽东同游天坛、颐年堂座谈等情形:

19日与毛泽东游天坛……二时半陈毅来,述毛泽东君意邀余至天坛一游……陈言毛主席在天坛相候,至则毛候于祈年门外,相与握手,寒暄数语……毛与余与谈戊戌政变情节,又询余德宗召见仪式,又问余昔年在官情况,又问在官受禄几何……

对发言者一一点评

宋云彬(时任第一届政协会议中国人民救国会代表)

9月21日,新政协在中南海隆重开幕了。各界代表相继登台,发表热情洋溢的讲话。宋云彬以独特的视角,在日记里对发言者一一点评。

9月21日大会开幕当天记:“讲演词以宋庆龄的最为生辣,毫无八股气。”“陈毅的最简单,也很得体。”“程潜之讲词文句不通,意思也平常。”

23日记:“傅作义发言最坦率,谓此次赴绥远,蒋介石曾来电邀赴重庆,有‘足下此次脱险,颇与十年前余自西安脱险相似,深可庆幸’之语,然余决不为所动,今日得参加大会,站在讲台上发言,真是既惭愧,又荣幸,更无限兴奋云云。”

24日记:“陈嘉庚平时颇善讲话,今天照发言稿一个字一个字念,像过去私塾学生念书,听起来颇有滑稽之感。梅兰芳善唱戏,但上台演讲词可不成,张难先发言不落窠臼。”

25日记:“以陈明仁言辞最诚挚,大可钦佩。钱昌照根据事实发议论,颇不空泛。”

责任编辑:刘婧

文章来源:http://www.71.cn/2014/1006/782748.shtml