首页 > 微信公众账号

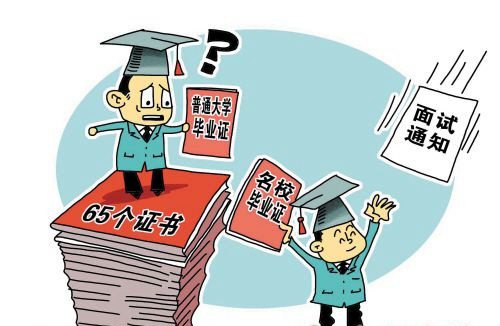

独家案例 丨 “证霸”为何敌不过名校普通生

2015年05月22日 13:24

【事件介绍】

“证霸”大学四年狂揽65个证书摞起来1.3米高

一名准毕业生,大学四年狂揽65个证书,连续两年综合成绩全专业年级第一,创办过志愿者服务队,当过大企业董事长助理,开过传媒工作室,可如今凭借着这么多的优势,却找不到一份称心工作。要毕业了,他却又面临一份考卷:是能力重要还是学历重要?

“证霸”是怎么炼成的

眼看着还有二十天就要毕业了,孙梦涛数了数大学四年所获得的证书,竟然多达65个,连他自己都不敢相信。这65个证书摊开一地,足足占了5平方米,摞起来也有1.3米高。

这些证书都是怎么得到的,孙梦涛坦言,自己每天都很努力,在这个过程中,“证书”水到渠成就来了。在这些证书中,国家职业资格类证书6个、国家级荣誉证书5个、省级荣誉证书15个、市级荣誉证书8个,校级荣誉证书27个,坐拥4次奖学金,并且连续两年综合成绩全专业年级第一。孙梦涛望着这些证书,有说不出的成就感,他觉得证书能证明他的能力。

他不是高分低能的人

“给我一个舞台,还你一片精彩。”这是孙梦涛最喜欢的话。2011年,19岁的孙梦涛考进了安阳工学院文法学院,学习广播电视编导。不久后发起成立了安阳工学院暖爱青年志愿者协会,利用课余时间联系爱心企业资助安阳工学院在校贫困生。经过半年多的时间,这个组织由最初的6个人,发展到了200多个人。后来,随着新媒体在校园的覆盖,他又发现了“商机”,组建了安阳工学院第一家校园公益网——暖爱网,借助互联网来传播爱心。

在同学眼中,他是一个开朗、乐观、有爱心的大男孩。那时候,学校里只要一提起公益实践,就会和“孙梦涛”挂上钩。“只要别人找我办事,我从来都不会拒绝别人。”正是孙梦涛的这种仗义劲,他被同学尊称为“涛哥”,是众人心目中的好好先生。孙梦涛说,他从来都不会让自己闲着。平时不是上课就是忙学校的事,周末出去做兼职。室友总是调侃他,“除了晚上睡觉的时候,几乎没见过你的身影啊。”大三那年,他又去校团委任职干事长,后来干了没多久,又被团委老师任命为青年志愿者服务总队队长,并顺利成为第一届中高社联委员会副主任委员。

经过不断的努力,三年间,他组织和参加志愿者服务活动一百余次,累计为困难群众和困难学生筹集善款和物资合计四十余万元。正是如此,河南一家大企业董事长向他抛来了橄榄枝,给了一份非常不错的工作。孙梦涛顺利成为学校内最早最年轻的“董事长助理”,并在之后的几个月内超额完成了工作台账,得到了董事长的赏识。考虑到企业都有团建文化,他就向董事长提出成立公司集团团委和党支部,最后他被推举为团委书记和党支部书记。

2014年10月,他意识到学习的重要,便辞去董事长助理工作,回到校园内复习考研。12月,由于考研失败,他募集了10万元资金创办了一家传媒教育公司,运营得还不错。

能力和名校哪个重要

经过三个月的创业摸索,孙梦涛发现自己在创业方面还欠缺经营经验,便重新有了去企业工作的念头。从今年3月份至今,他投的简历有50余份,却没有收到过一回面试通知。他纠结了,自己获得了那么多有含金量的证书和荣誉,自己的本科学历也符合企业的招工要求,为何会这样?

比他大一级的学长似乎道破了“天机”。学长告诉他,自己以本科学历求职的时候,也几乎接不到面试的通知。可自从考上了985院校的研究生后,研一时投简历就几乎“百发百中”,后来进了一家世界五百强企业,工作3个月就升职加薪,一年后就拥有了“年薪20万+提成”的待遇,现在已经是河南的地区总监。学长告诉他,学历远远比证书要重要。

孙梦涛最近开始思考,自己拼搏了四年,却仍然不能如愿找到一份工作。难道自己65个证书竟然抵不过一个985院校的学历?他陷入了沉思,对于未来的步伐,有点迈不开脚。

“证霸”就业遇挫是一剂清醒剂

“证霸”就业受挫,其实并不值得大惊小怪。证书不一定等于能力,现在很多大学生应聘时都会出示一摞一摞千奇百怪的证书,用人单位早就习以为常了,并不会因为谁证书多而多看一眼。这无疑是一种进步,对大学里存在的盲目“考证热”而言是一剂清醒剂,提醒大学生们要更加脚踏实地,不要为了考证而考证,更不要认为有一堆证书装点门面就能“前途无忧”了。

不过,虽然某些证书在求职时不那么吃香了,但“证书依赖症”在职场和社会生活中却依然未能根除,有的还非常顽固。例如,有“过来人”就分析说,学历远比证书要重要,孙梦涛的65个证书抵不过一个985院校的学历。这虽然只是猜测,却也有一定的可信度。而学历依赖,究其实也是证书依赖之一种。

毋庸讳言,现行的社会评价体系,在某些方面过度依赖于那些形式上的东西。有时候,一张“纸”比实际能力更能得到社会的认可。实际上,有没有文凭、有什么文凭以及有没有证书、有什么证书,并非衡量一个人能力的惟一标准。不少有文凭有证书的人难逃“高分低能”的桎梏,而很多无文凭无证书的“双无人员”却做出了非凡的成绩。正反两方面的例子都举不胜举,无须赘述。

之所以有人认为证书奇货可居,之所以有人对证书趋之若鹜、为了一纸证书孜孜以求,无非在于其本身所蕴含的高附加值。所幸的是,随着时代的进步,附着证书光环逐步被剥离,理性的用人单位也对证书有了更审慎的态度。只有重新构建更科学更合理的社会评价体系,重实际、轻形式,才能彻底破除“证书依赖症”,让证书回归本位、让人才各得其所。

“证霸”为何敌不过名校普通生?

一个二本学校的本科毕业生,能做到这些,说明综合素质还是可以得,但如果非要说这些就算很大的优势,把找不到一份称心工作的原因归咎为社会上对学历的歧视,实在是一种幼稚的误判。

这个话题为何能迅速蹿升为热点,也就在于迎合了当今在大学生饱和的状态下,许多人尤其是寒门学子、差校学生的心理,他们日益被社会阶层流行论调所引导,把学历崇拜和歧视奉为成长路上最大的门槛。因为当遭遇现实的不如意,一个最简单的方式就是转化为一种回避的无力吐槽。这种“成功归于内在,失败归于外在”的心理在生活中比比皆是:每次公考,竞争激烈,侥幸进了面试,却没考上的人,必会臆想考官不公;一次比赛或竞选,关键时刻自己落败,必会揣度挑刺程序的失当。

能力重要还是学历重要的问题,实在是一个伪命题,就像生活中我们在探讨那个专业好就业等问题一样。的确,我们有理由去苛责用人方条件的不公,可能存在他们的设置确实是贪大求全,脱离了工作实际,只是用名校学子来装点门面,或是借机来完成炒作宣传的目的。但不可否认,在甄别求职者能力时,在短时间内考察个人能力时,看学校、看学历无疑是最快捷的衡量手段。事实上,就本人的求职经历看,如今单纯只看学校的单位已经很少了,就连那些传统上被无数学子视为靠关系、考学历才能进的好地方又何尝没有为“寒门”、“差生”提供机会?此外,即使那些设置了学历门槛的单位,细细想来总是有理由的,毕竟用人方最大的心理还是招到适合自己、能创造价值的人才。

求职其实说到底,可视为一种社会关系的缔结,我们在一味抱怨的同时,是否也该反思自己,定位一下自己算不算人才;想想有没有什么核心的技能,而不是那种泛泛而谈意义上的杂而不精;思考自己达到社会上该职位所要求具备的素质没有?曾看到一位资深HR的观察:银行录用一批新用工,那些能主动和人打招呼的学生,各方面条件一般;那些主动之外甚至爱开开玩笑的学生,条件很好;而那些沉默寡言、怯于交际的孩子,条件很差。尽管这可能只是他个人的一点解读,难免存在误差,但大体反映了由于家庭教育带来的性格差距,这种差距体现在是否有一个乐观健康的心理,有一种主动交际的态度,有一颗敢于早日与社会接轨的勇气。试想,一个普通本科甚至民办高校的学生,如果能拥有丰厚且独到的社会实践经历,具备社会细分职业要求的技能与素养,再加上敏锐的信息意识、主动自荐,何愁找不到一份合适的工作?

以上说法,恐怕还是会遭到一些学生的拍砖。相信学校较弱的同学,在求职时都或多或少感受到了这个社会的所谓不公,受到了企业实习、入职、晋升的方面区别对待,意识到了学校不同带来的巨大资源差距、平台短板,甚至衍生出一种尾随追赶的心理,感觉一辈子都在和名校学生比。但是,自助者才能天助,与其抱怨,不如行动,先从改变自己开始,改变自己的心态开始,你为什么不去考上985的研究生?为什么你不能把这种比拼看作是一种乐趣,你又何尝知道名校学子与你站在一起,身上背负的落差心理?同时,人生的幸福,说到底,也不是靠与别人的比较而获得,更多在于鞋子穿在自己脚上的舒不舒服。从这些角度来讲,“证霸”敌不过名校普通生理所当然,也实在没必要去胡乱比较想当然。

“证霸”找不到工作根在好高骛远

孙梦涛无疑属于“证霸”,当他大学即将毕业之际,回顾起自己彪悍的“考证人生”,心底一定会涌起酸甜苦辣的滋味。即使抛开那些不是考来的、而是评来的各级荣誉证书,他拥有6个国家执业资格证书,在大学生中恐怕也实属少见。那么,拥有65个证书,他为何仍然找不到一份称心的工作呢?是高分低能而致其学无所用吗?要我看,并非如此。

从报道来看,孙梦涛并非知识的“奴仆”、考试的“机器”,也谈不上是应试教育的牺牲品。进入大学不久,他就发起成立了志愿者服务队,联系爱心企业资助学校贫困生,之后又组建了校园公益网,借助互联网传播爱心;因公益活动的出色表现,被河南省一家大型企业聘为董事长助理;考研失败后开过传媒工作室,运营得还不错。高分低能用到既注重学习又注重社会实践的他身上,显然不合适。

临毕业他仍找不到一份称心的工作,恐缘于好高骛远。在学校,他是青年志愿者服务总队队长、校内最年轻的董事长助理,还当过企业团委书记和党支部书记。或许正是这些耀眼的身份,使得他不愿平庸地走入社会,不愿从最基础的岗位做起。就像一些考入北大、清华的高考“状元”,毕业时非好工作不干,甚至宁愿沉迷网络或四处流浪,也不愿像普通人那样工作、结婚、挣钱养家。

可以说,这位毕业生不是找不到工作,而是找不到与其曾经的荣誉或光环相匹配的工作,从而不愿屈就于普通的就业机会。或者说,他是找不到内心所期望的高薪工作、享受型工作、“高大上”的工作。事实上,对大学毕业生而言,大学经历有多么辉煌,都属于过去,踏入社会则要一步一个脚印地从零开始,从普通岗位做起,从小事做起。要仰望星空,更要脚踏实地。

另一事实是,一纸文凭走天下的时代已渐行渐远。荣誉证书及执业资格证书,已不再是“香饽饽”。哪怕拥有6个国家执业资格证书,也只表明求职者有了准入的理论条件。如今的用人单位,要看证书更要看能力。真正的能力,都是实践中一点一滴摸索出来的。大学毕业生择业时若不调整好心态,过于美好的就业期望自然会被残酷的现实击碎。

孙梦涛的求职遭遇,提醒其他大学毕业生:请理性对待证书考试,请冷静追逐荣誉奖励。考取一些证书之前,应对自己有个明确的就业定位和清晰的规划,以免浑身都是刀没有一把利。实际工作能力,不是仅靠理论考试就能考出来的。证书是给别人看的,能力是自己的,踏踏实实地提升实际能力,梦想才有可能照亮现实。

【启示与思考】

投了简历却石沉大海,这在刚开始求职的大学生群体中并不少见,但是如果细想一下,我们很容易将这种状况跟学校、学历和能力联系起来。如果投射到孙梦涛身上,似乎也毫无违和感。因为安阳工学院在国内可谓不起眼,跟重点高校更无法相提并论。

若稍作分析,这种违和感就会很容易被击碎。大学四年,每个学年在校时间8个月,除过各种假期,算下来平均每个月要拿2个证书,四年下来才能坐拥65个而称“证霸”。尚且不论每个证书的含金量几何,花在上面的时间怕也难以计算。如果在简历上写清标明各个证书,难免会给招聘企业以十分夸张或博而不专的错位幻象。

现在的招聘单位多有针对性,需要在某一方面能力比较突出的人才。孙梦涛虽有多种实践经历,但似乎也没有在他的专业方面展示身手。至于他的学长所谓的“学历远远比证书要重要”的命题,不可能完全否定之,但也有存伪之处。即使“不唯学历、不唯职称、不唯资历、不唯身份,不拘一格选人才”的规定以白纸黑字形式摆在招聘单位,现实中各种显性和隐性的歧视也很常见。

现实中,像孙梦涛这样的人不在少数,且这种抱怨、牢骚极易传染,可能加剧毕业生的焦虑情绪。大量事实证明,若没有真才实学,光凭一纸光鲜学历,即便一时找到好工作,也不可能走太远;若真有能力,即使没有名校学历,一时找不到称心工作,前途也不可限量。如果毕业生一味纠结于这个“证霸就该有好工作”的伪命题,而不去勇敢地直面现实,脚踏实地努力,则只有百害而无一利。

欢迎继续关注经典案例。

(转载请注明来源:宣讲家网站71.cn,违者必究。)

责任编辑:赵思齐

文章来源:http://www.71.cn/2015/0522/814996.shtml